Des spermatozoïdes de chien : comment leur dire adieu…

On ne se pose (presque) jamais la question de la stérilisation chez le Chat : parce que les mâles non castrés divaguent, se bagarrent et reviennent avec des abcès, et accessoirement urinent partout dans la maison ; et parce que les femelles ont des chaleurs fréquentes et démonstratives, qui débouchent immanquablement sur la naissance de quatre ou cinq chatons, sans doute adorables, mais tout de même bien encombrants. Résultat, 80% des chats mâles et 70% des femelles sont stérilisés. (Chez les chats que nous suivons, à Calvisson et Villevieille, on serait plutôt autour de 90 et 80%). Pour les chiennes, ça se passe un peu pareil : quand Princesse est en chaleurs, on trouve des pertes de sang un peu partout dans la maison, tous les chiens du voisinage affluent sous les fenêtres, tels des princes charmants au pied de la tour, (en un peu plus bruyants quand même), et puis surtout, une chienne non stérilisée a de fortes chances d’avoir un jour des tumeurs mammaires, une infection de l’utérus… ou une portée pas vraiment désirée ; donc là aussi, on passe souvent par la case bistouri.

Au milieu de tout ça, qu’en est-il du chien mâle ? Eh bien ma foi… Si sa sexualité pose un problème, c’est plutôt chez les autres, (« oui, ben le voisin, si sa chienne est en chaleurs, il a qu’à la rentrer ! ») ; comme chez la femelle, les hormones peuvent causer des problèmes de santé, mais les hypertrophies prostatiques et les circumanalomes, (tumeurs bénignes autour de l’anus), sont tout de même beaucoup plus rares et généralement nettement moins graves que des tumeurs mammaires. Du coup, sauf gros problème de voisinage, ou nuisance (fugues, marquage urinaire, chevauchements…) dont on pense (parfois à tort) qu’elle répondra à la castration… les chiens mâles échappent plus souvent que les autres au bistouri. Enfin, deux facteurs culturels à ne pas négliger : tandis que 70 à 80% des chiens anglo-saxons sont castrés, 20% seulement des chiens français le sont (les chiffres varient beaucoup selon les sources), le pourcentage descendant même à 15% parmi les chiens de nos cliniques – l’influence latine, sans doute. A noter que sauf raison médicale impérieuse, les scandinaves ne castrent plus, au nom du bien-être animal – c’est même interdit en Norvège. Autre facteur intervenant dans la décision : nous avons observé que les hommes sont souvent assez réticents à l’idée de faire castrer leur chien, alors que les femmes n’y voient aucun inconvénient.

Pourquoi ?

Plusieurs raisons, ou groupes de raisons, peuvent conduire un(e) propriétaire à décider de faire castrer son chien. Une étude polonaise réalisée en 2022, analysant les réponses de 386 propriétaires de chiens castrés à un questionnaire, a montré quatre grandes motivations : les problèmes comportementaux (39% des répondants), des convictions personnelles (30%), le contrôle de la reproduction (17%), et l’adhésion aux recommandations de son vétérinaire (14%). On ne parlera pas ici des convictions personnelles qui sont, par définition… personnelles. On se limitera au contrôle de la reproduction (c’est le plus évident), aux motivations comportementales, médicales… ainsi qu’aux raisons légales (non envisagées dans l’enquête) de pratiquer une castration.

1 – Le contrôle de la reproduction :

Bon, là on va passer vite, parce que ça tombe un peu sous le sens. Si on a un chien et quatre chiennes et qu’on ne veut pas se retrouver avec huit portées de chiots par an, on a deux solutions : castrer le mâle, ou stériliser les quatre chiennes : il est certain que la première option revient moins cher. On peut aussi avoir une ou plusieurs chiennes reproductrices, et ne pas vouloir qu’elles soient saillies par le petit chien qu’on a recueilli, certes adorable, mais qui ne ressemble à rien. Ou considérer qu’il y a moins d’inconvénients à avoir un chien castré qu’une chienne stérilisée (par exemple pour les incontinences urinaires des chiennes).

On peut aussi mentionner le cas des refuges, où tous les animaux sont le plus souvent stérilisés, à la fois pour éviter la prolifération des chiens et des chats, (ce qui est l’une des raisons d’être des refuges, confrontés aux animaux errants, abandonnés…), et puis parce que quand vous avez des enclos avec d’un côté cinquante chiennes en chaleurs et de l’autre cinquante chiens surexcités, ce n’est pas vivable très longtemps.

Pour conclure ce paragraphe, signalons tout de même qu’il existe des alternatives à la castration chirurgicale : on en reparle tout à fait à la fin de cet article.

2 – Des raisons comportementales :

L’une des principales raisons pour lesquelles on fait castrer son chien, (surtout quand il est jeune), est l’espoir de supprimer ou diminuer un certain nombre de nuisances : en premier lieu, les fugues pour aller saillir la chienne du voisin qui est en chaleurs et affole tout le quartier, mais aussi les autres types de fugues, l’excitation, le marquage urinaire dans la maison, l’agressivité intra-spécifique (envers les autres chiens) ou interspécifique (envers ses maîtres ou les humains en général), etc.

Deux points à garder présents à l’esprit pendant la lecture de tout ce qui va suivre : d’abord, un comportement indésirable, tout comme sa réponse à la castration, sont sous l’influence de multiples facteurs incluant (entre autres) l’âge du chien lors de la castration, des facteurs médicaux, l’éducation et plus généralement ses relations avec ses maîtres, ses conditions de vie, sa socialisation aux autres chiens et aux humains, et bien sûr son histoire individuelle, donc la castration ne fait pas tout. Et d’autre part, sur un sujet aussi subjectif et difficile à évaluer que l’évolution d’un comportement, les chiffres varient beaucoup d’une étude à l’autre !

Le plus évident : la castration supprimera à (presque) 100% les fugues d’origine sexuelle et leurs conséquences : plaintes des voisins, bagarres autour des femelles, etc. Une étude de 2013 a comparé deux groupes de chiens, après castration chirurgicale, ou « castration chimique » avec un implant de desloréline (on en parle plus loin) : les effets sur le comportement sexuel ont été similaires dans les deux groupes, avec une baisse d’intérêt pour les chiennes en chaleurs chez plus de 90 % des chiens. (Gravure ci-contre : deux chiens s’accouplant, Joannes Fijt, 17e siècle).

Pour les autres nuisances… ce n’est pas pareil. Ce qui est logique : si un chien fugue, par exemple, à cause d’un déficit des auto-contrôles (syndrome hypersensibilité-hyperactivité), ou parce qu’il a peur de l’orage, ou tout simplement parce qu’il n’y a personne à la maison et qu’il se passe des choses beaucoup plus intéressantes de l’autre côté du village… il n’y a pas de raison que la castration y change quelque chose, et le problème devra être traité selon une approche comportementale. Idem pour l’agressivité. Dans l’étude de 2013 mentionnée plus haut, une nette amélioration dans les domaines de l’agressivité entre mâles et du marquage urinaire (dans la maison, pas trop à l’extérieur), a été obtenue chez la moitié des chiens environ, mais aucun effet n’a été constaté sur les aboiements, l’agressivité envers les humains et – logiquement – les comportements de peur ou d’anxiété.

Dans l’étude polonaise de 2022 déjà citée, reposant sur les réponses de 386 propriétaires à un questionnaire, il apparaît que le pourcentage de chiens ayant l’habitude d’aller « rôder » est passé de 26,7% (103/386 chiens) avant la castration à 10,6% (41/386) après. Par ailleurs, dans cette même étude, le pourcentage de chiens actifs et hyperactifs a diminué significativement après castration… mais il semble que dans cette enquête, le terme « hyperactif » ait été pris dans le sens commun d’un chien très remuant, et non dans son acception médicale/comportementale de chien souffrant d’un déficit des auto-contrôles.

Enfin, pour ceux qui en ont marre de voir leur petit Yorkshire s’exciter sur la jambe de la tantine, la castration arrête les chevauchements sur les personnes et sur les autres chiens dans – en gros – la moitié des cas, et sur les objets (coussins etc), dans un quart des cas. Nettement plus si l’intervention est réalisée avant la puberté, beaucoup moins chez le chien adulte.

Donc, si on fait le bilan de tout ça : si l’on veut faire castrer son chien pour éviter qu’il aille courir après les chiennes en chaleurs et se prendre au passage un coup de fusil de la part du propriétaire de la chienne, pas de problème. Mais s’il s’agit d’empêcher le chien de fuguer pour d’autres raisons, d’aboyer, d’agresser ses congénères, d’agripper les jambes ou de marquer dans la maison… il faut être prévenu que ce n’est pas du tout sûr que ça fonctionne : globalement, ce sera plus ou moins du 50/50 ; donc ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire, simplement qu’il vaut mieux le savoir avant !

3 – Des raisons médicales :

On va commencer par enfoncer une porte ouverte : quand il n’y a plus de testicule, il n’y a plus de maladie des testicules : tumeurs, (les tumeurs testiculaires représenteraient entre 16 et 27% de toutes les tumeurs du chien mâle), inflammations quelle que soit leur origine, traumas… Plus de testostérone, plus non plus de maladie vénérienne (sarcome de Sticker). Bon, ces affections ne sont tout de même pas les plus fréquentes chez le chien, et ne justifient sans doute pas à elles seules de castrer toute la partie mâle de la population (canine). Donc, la castration pour raison médicale se fera le plus souvent chez l’adulte, une fois le problème arrivé, en traitement ou pour prévenir une récidive, plutôt qu’en prévention chez le jeune chien.

Affections testiculaires :

Un certain nombre de périls menacent le testicule : traumas, inflammations d’origine infectieuse ou pas, pouvant aller jusqu’à l’abcès, torsion du cordon spermatique ou, bien sûr, tumeurs. Certaines de ces affections pourront se traiter médicalement, mais conduiront souvent au retrait chirurgical du testicule concerné… ou des deux. A fortiori, bien sûr, si l’affection testiculaire peut entraîner une atteinte du reste de l’organisme : tumeur maligne susceptible de métastaser, tumeur sécrétant des hormones sexuelles en quantité excessive : testostérone mais aussi, paradoxalement, œstrogènes, pouvant conduire (entre autres) à une atteinte (aplasie) de la moelle osseuse.

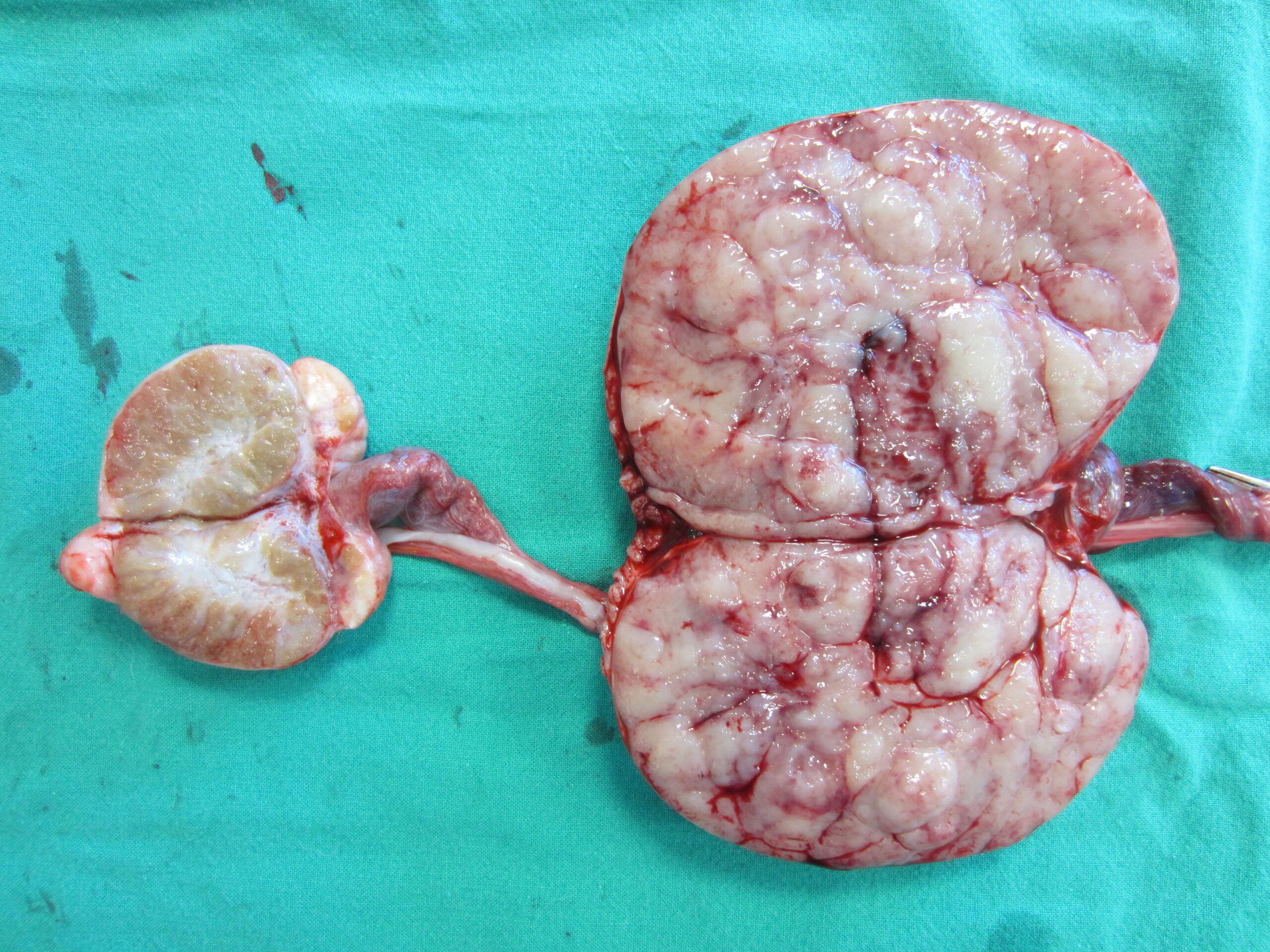

Photos ci-dessus : déjà comme ça, on pouvait se douter que cet énorme testicule (à gauche) nous réservait quelque chose de pas bien bon. Mais une fois retiré et incisé (photo de droite), l’origine tumorale ne fait plus aucun doute ! On peut comparer avec le second testicule, d’aspect normal – mais qui a été retiré quand même : soit que les propriétaires aient considéré que tant qu’à y être, autant stériliser le chien, soit par précaution, sachant que les tumeurs testiculaires touchent les deux testicules dans 45% des cas. Photo ci-contre : et si la palpation ou l’échographie nous indiquent que les deux testicules sont atteints, alors là, plus d’hésitation, on retire les deux.

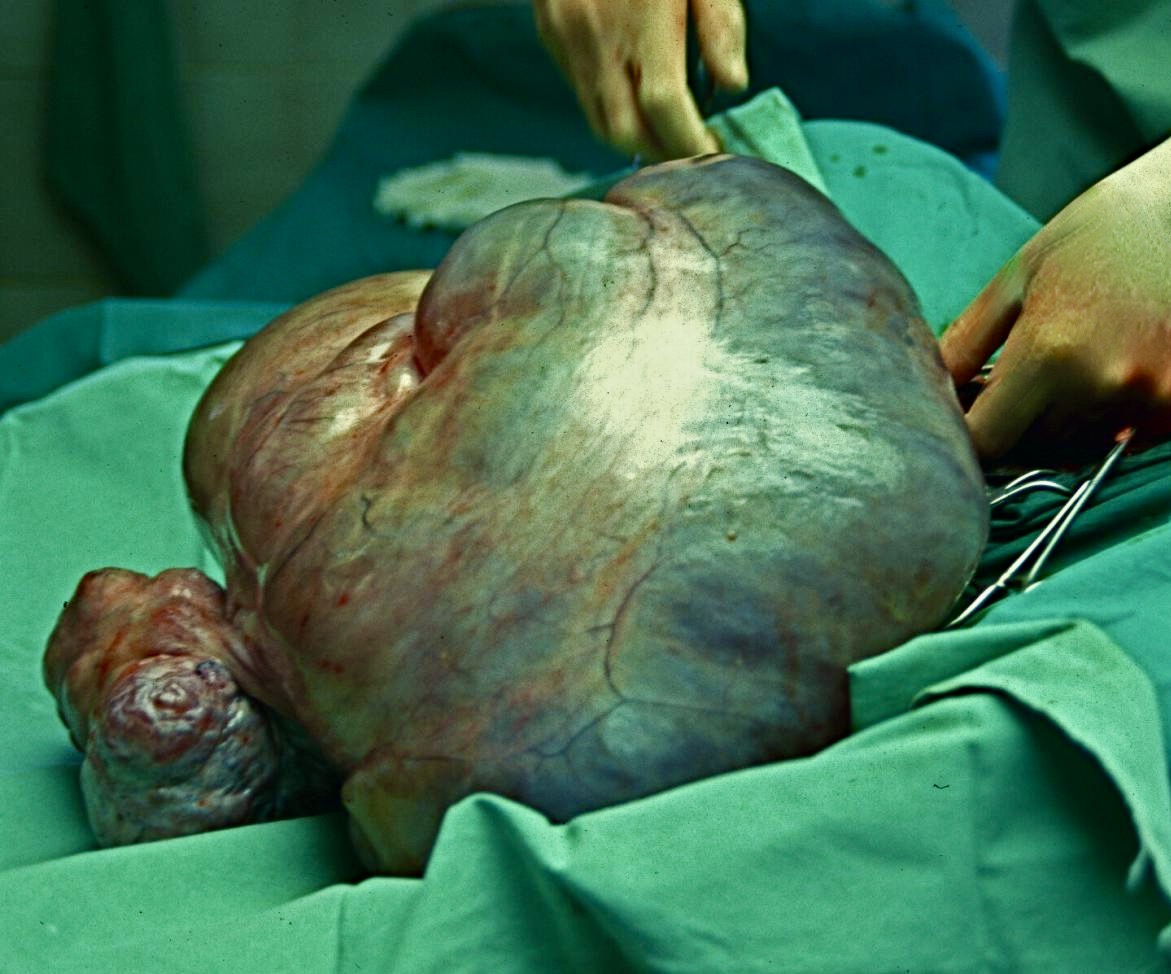

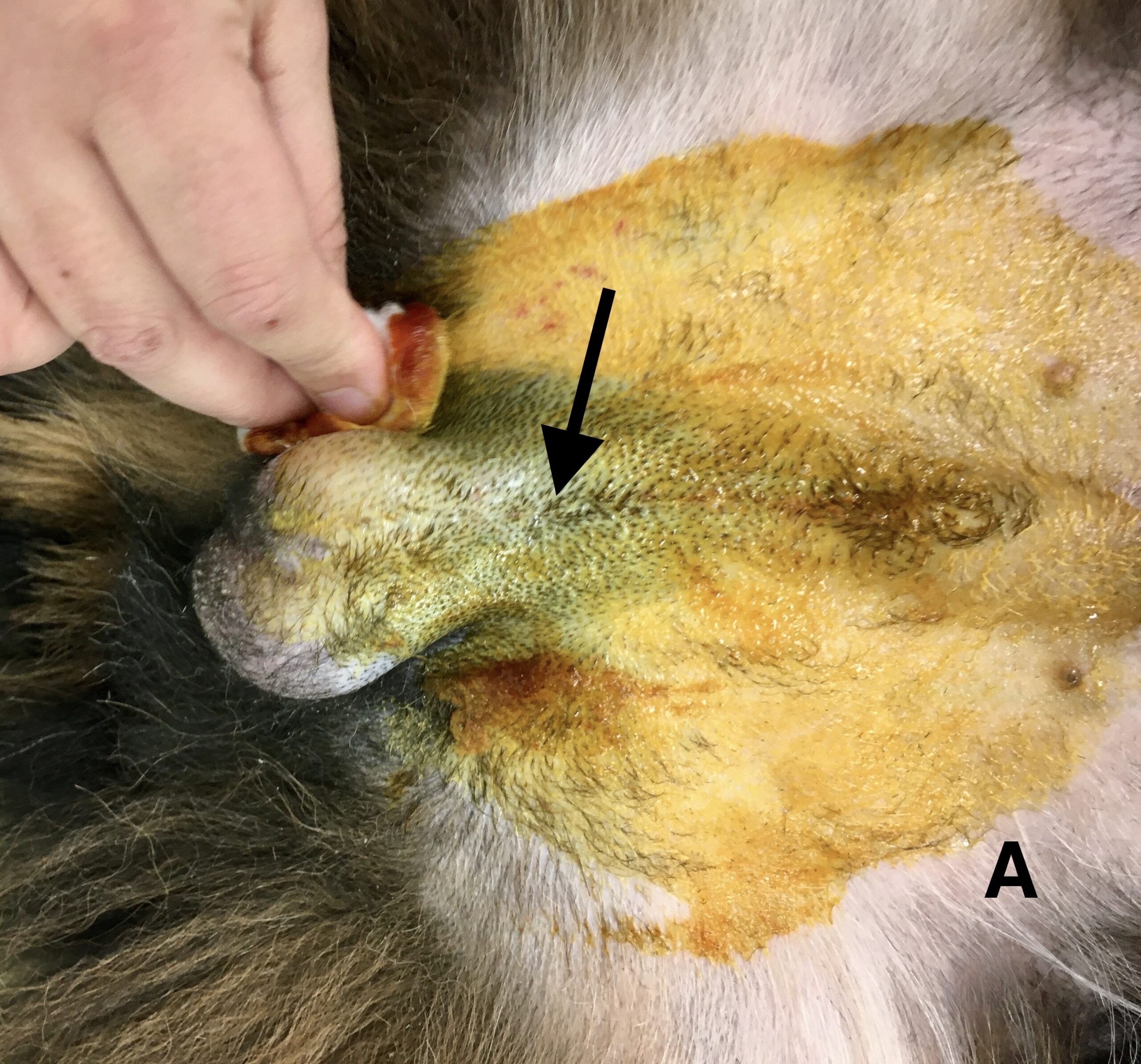

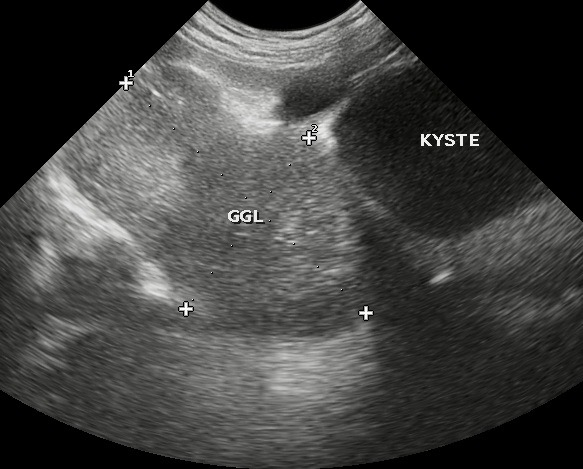

Quand un, ou les deux testicule(s), ne sont pas en place dans les bourses chez un jeune chien, (qui est alors dit, respectivement, monorchide ou cryptorchide), ces testicules « non descendus », ou ectopiques, ont un risque augmenté de se cancériser, une fois le chien plus âgé (un exemple très parlant avec les photos ci-dessous !). Il est donc recommandé de les retirer lorsque l’animal est encore jeune (un ou deux ans). Plus d’informations sur la cryptorchidie en suivant ce lien.

Photos ci-dessus : retrait chirurgical d’un testicule ectopique de 10 kg (!) chez un chien. Le risque chirurgical est plus important lorsque l’on retire une telle masse chez un chien d’une dizaine d’années, que lorsqu’on enlève un petit testicule ectopique chez un chien d’un an. Sans compter qu’un testicule cancérisé a parfois déjà envoyé des métastases, (à rechercher en échographie avant d’opérer) : selon leur nombre et leur localisation, il peut alors être trop tard pour faire quelque chose…

Affections prostatiques et tumeurs péri-anales :

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) et certaines tumeurs du tour de l’anus (circumanalomes bénins = adénomes des glandes hépatoïdes), ont la particularité d’être sous la dépendance de la testostérone (on simplifie).

L’HBP est présente chez 80% des chiens de plus de 5 ans, et 95% de ceux de plus de 9 ans, mais heureusement, pas au point de provoquer des symptômes chez tout le monde. Ceux-ci commencent généralement par des pertes sérosanguinolentes et se poursuivent par des difficultés à déféquer et des infections secondaires (ascendantes) conduisant à une prostatite. Après castration, le taux de testostérone diminue en une semaine, et la taille de la prostate diminue de moitié en 2 à 3 semaines. Divers traitements (« anti-hormones », antibiotiques en cas d’infection…), pourront être associés à la castration pour accélérer ou achever la guérison.

Conséquence indirecte de l’hypertrophie prostatique (quelle qu’en soit la cause, au demeurant) : les chiens ont tendance à pousser, pousser… jusqu’à se déclencher une hernie périnéale ! Donc le plus souvent, quand on opère une hernie périnéale, crac ! on castre en même temps.

Les tumeurs des glandes péri-anales sont malignes (adénocarcinomes) dans 12 à 17% des cas. Le reste du temps, il s’agit d’adénomes bénins, riches en récepteurs des androgènes et œstrogènes : la suppression de la production de testostérone par la castration entraînera une rémission de ces tumeurs bénignes dans 95% des cas. En général, la castration est pratiquée en même temps que le retrait des tumeurs péri-anales, ou dans un second temps, quand l’analyse histologique de ces dernières aura confirmé qu’il s’agit bien d’adénomes bénins.

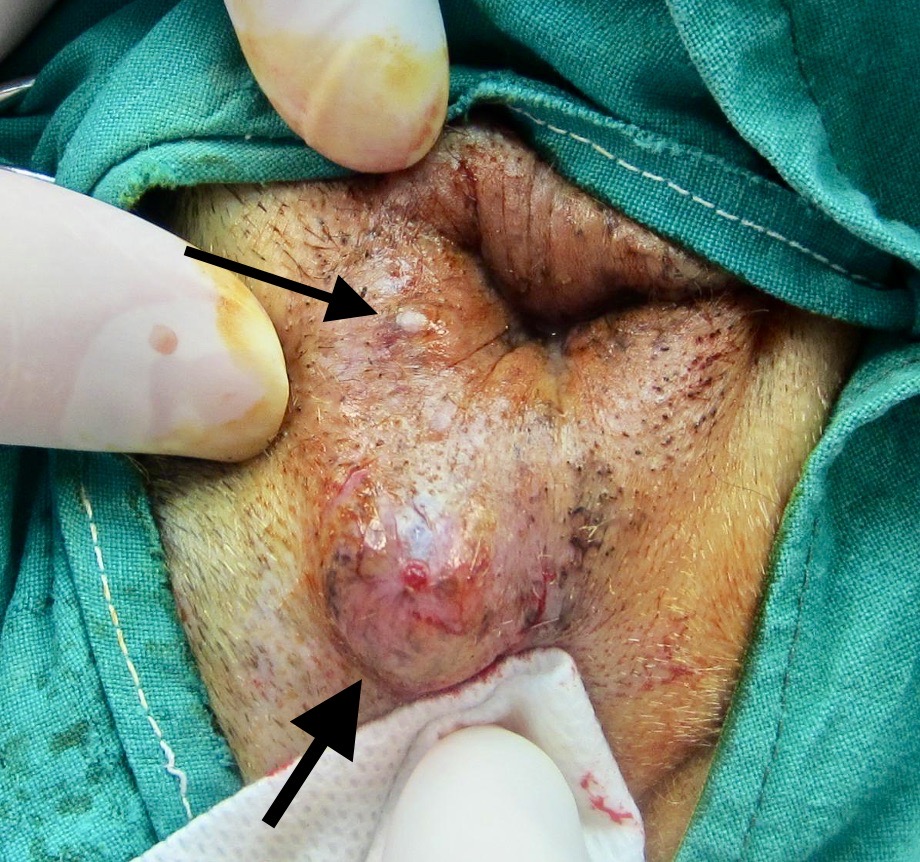

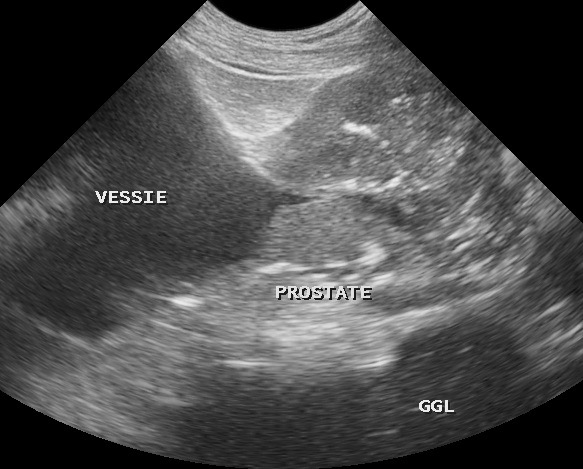

Photo de gauche : vue en coupe transversale de la prostate d’un chien, avec un kyste de grande taille dans chaque lobe (le lobe droit est occupé presqu’en totalité par l’un de ces kystes). Photo de droite : deux circumanalomes au bord de l’anus d’un shi-tsu de douze ans, juste avant leur exérèse chirurgicale : un « à 6 heures », de la taille d’une noisette (flèche épaisse), l’autre « à 9 heures », de la taille d’un plomb (flèche plus fine).

Et quid de la durée de vie ?

Les hormones sexuelles influent-elles sur l’espérance de vie ? A cette question passionnante, de nombreuses études ont longtemps répondu que stériliser un chien (mâle ou femelle), augmentait son espérance de vie… avant que d’autres études viennent conclure qu’il n’y avait, sur ce point, aucune différence entre chiens castrés et non castrés. Le consensus actuel est de considérer que le manque d’études contrôlées (= avec lot témoin) de grande ampleur, ainsi que le caractère multifactoriel (c’est un euphémisme) de l’espérance de vie, font qu’il est impossible actuellement de conclure à un lien entre espérance de vie et castration du chien mâle

4 – Des raisons légales :

Bon, là, il n’y a pas trop à se poser de questions, la loi impose que certains chiens soient castrés. Tout cela est détaillé dans l’article de ce site consacrée à la loi sur les « chiens dangereux »… qui ne le sont pas tous, loin de là, mais c’est comme ça et on n’y peut rien. Pour plus d’infos, donc, rendez-vous à cette adresse.

En résumé, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 et suivantes, assorties de toutes sortes de décrets et arrêtés, loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, définit la notion de « chiens dangereux », basée sur des critères morphologiques et raciaux. Toute une série de contraintes en découlent, mais pour ce qui concerne le sujet qui nous intéresse ici, on retiendra que la stérilisation est obligatoire pour les chiens et les chiennes non inscrits au LOF (Livre des Origines Françaises, en d’autres termes, les chiens qui ne disposent pas d’un certificat de naissance ou d’un pédigrée prouvant qu’ils sont des chiens de race), mais qui sont assimilables, par leurs caractéristiques morphologiques, aux races suivantes : Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Mastiff (parfois « communément appelé boerbull) et Tosa.

Et puis on n’est pas à proprement parler dans une obligation légale, mais il faut savoir que les chiens adoptés dans un refuge, notamment de la SPA, sont généralement stérilisés.

A quel âge ?

Soyons fous : à tout âge ! Tout dépend du contexte. Pour détailler un peu :

Cas de figure le plus classique : les personnes qui ont acquis un jeune chien et souhaitent le faire stériliser, que ce soit pour éviter certaines nuisances, par principe, par tradition (tous les chiens de la famille étaient castrés)… , le font généralement quand l’animal est jeune, vers l’âge de six mois, de toute façon avant un an. Des études récentes semblent cependant montrer qu’une castration à cet âge peut avoir des effets défavorables chez certains chiens, notamment de grande race et qu’il est alors préférable d’attendre quelques mois de plus. On détaille cela un peu plus loin, dans la partie consacrée aux risques et effets secondaires de la castration.

Un peu à contre-courant, donc, de cette tendance, il est possible de réaliser une stérilisation encore plus précoce, dite aussi juvénile ou pédiatrique, entre 6 (!) et 16 semaines. Cela se pratique dans certains pays (par exemple aux Etats-Unis) davantage que chez nous, également dans certains refuges, ou lors d’opération de stérilisation de chiens errants. Mais il y a alors une augmentation du risque d’infections, de lésions dues à la fragilité des tissus, de problèmes ostéo-articulaires dus à une fermeture retardée des plaques de croissance osseuses et de tumeurs ; comme nous le verrons plus loin, ces castrations pédiatriques ne vont pas dans le sens des données récentes de la science.

Si quelqu’un n’avait pas prévu de faire castrer son chien, et puis qu’un nouveau voisin débarque avec ses quatre chiennes régulièrement en chaleurs et que ça devient rapidement l’enfer sur terre… eh bien, on pourra toujours castrer le toutou, que celui-ci ait deux, quatre, six ou huit ans : ça fonctionnera toujours.

Enfin, les chiens que l’on castre à cause de problèmes de prostate ou de tumeurs péri-anales sont généralement âgés de sept-huit ans ou plus, parce que c’est comme chez nous, c’est à ces âges là que les problèmes arrivent. Donc, on peut être amené à castrer des chiens de dix, douze ans ou plus. Si le chien est très âgé et que l’on pense que le rapport bénéfice/risque n’est plus en faveur d’une intervention, il existe des solutions médicales dont nous parlons à la fin de cet article.

Comment ça se passe ?

Le début est classique, et commun à toute intervention demandant une anesthésie générale :

Snoopy doit être à jeun depuis la veille au soir (on ne lui donne plus rien à manger à partir de 19-20 heures). En revanche, il peut boire jusqu’au moment du départ. Vous nous le déposez le matin. Nous l’examinons pour voir si tout va bien (simple examen clinique chez un jeune chien, complété d’un bilan sanguin éventuellement accompagné d’imagerie chez le chien âgé). Il reçoit ensuite des injections d’anti-inflammatoire et d’antalgique, puis est placé sous perfusion et endormi par voie intra-veineuse. Il est ensuite intubé, et relié à un appareil d’anesthésie gazeuse qui délivre de l’isoflurane. Le chien est alors préparé pour la chirurgie (rasage et désinfection de la peau), et l’intervention est réalisée : elle consiste à retirer les testicules, tout en conservant les bourses : illustration en images ci-dessous.

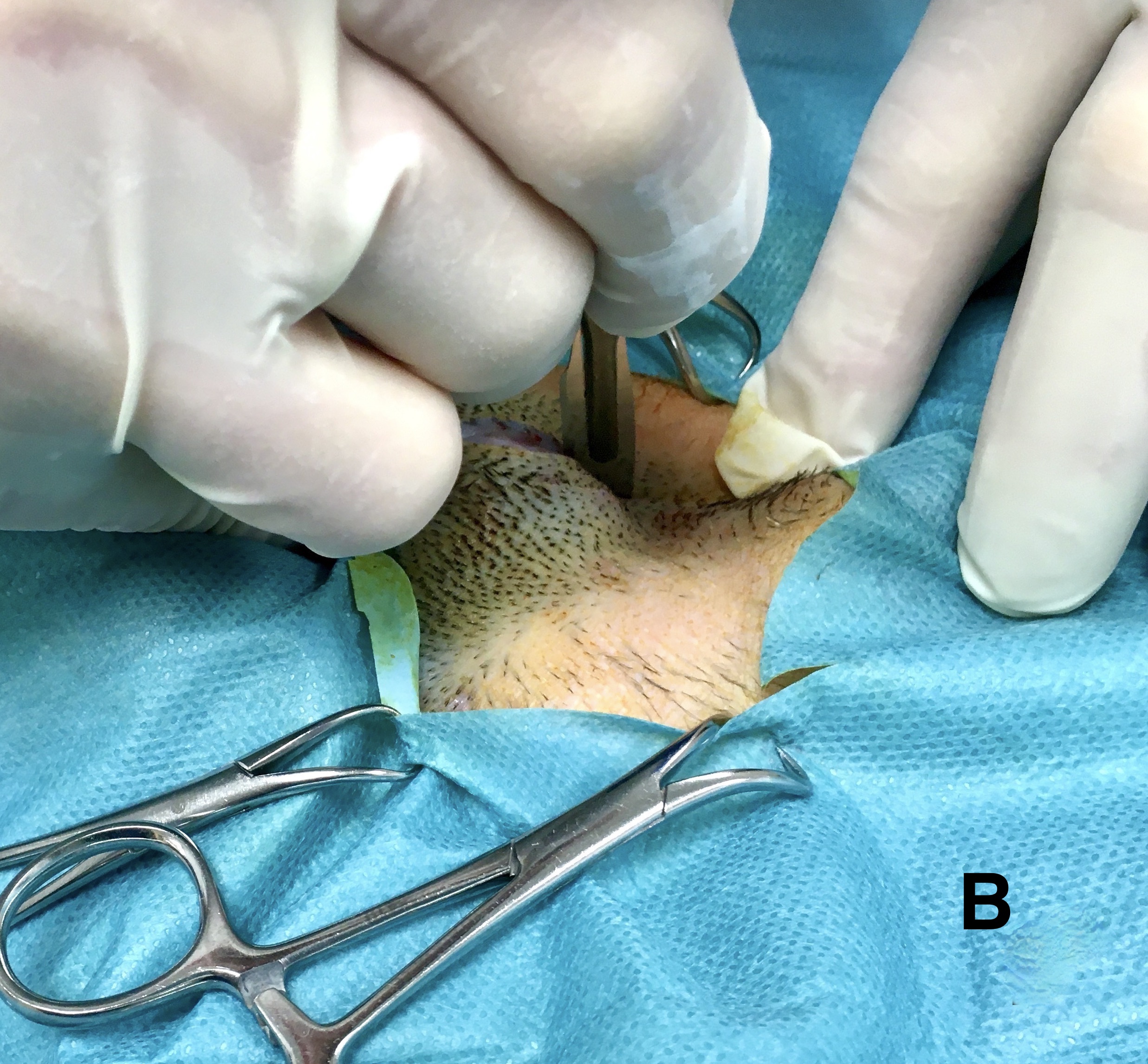

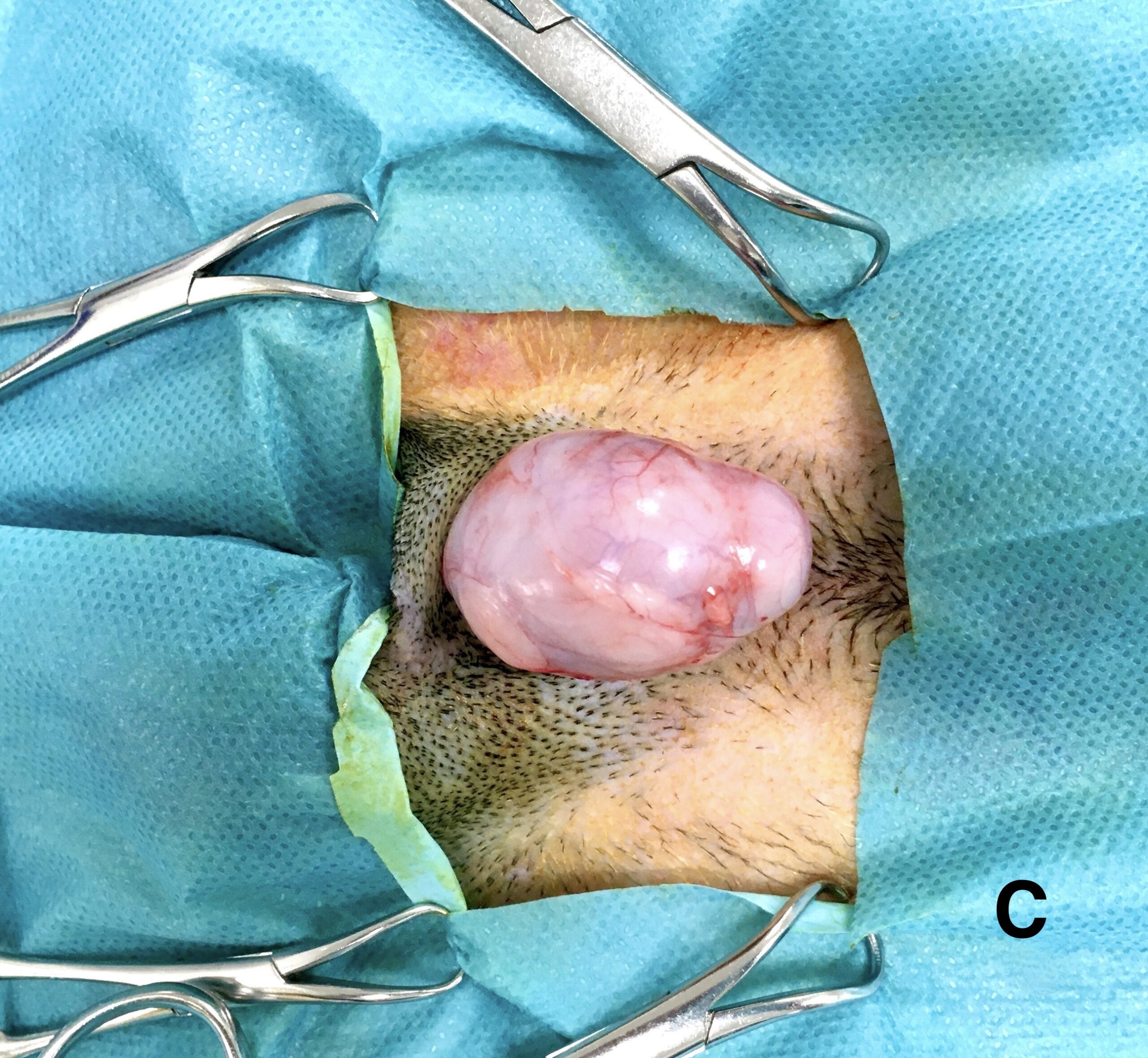

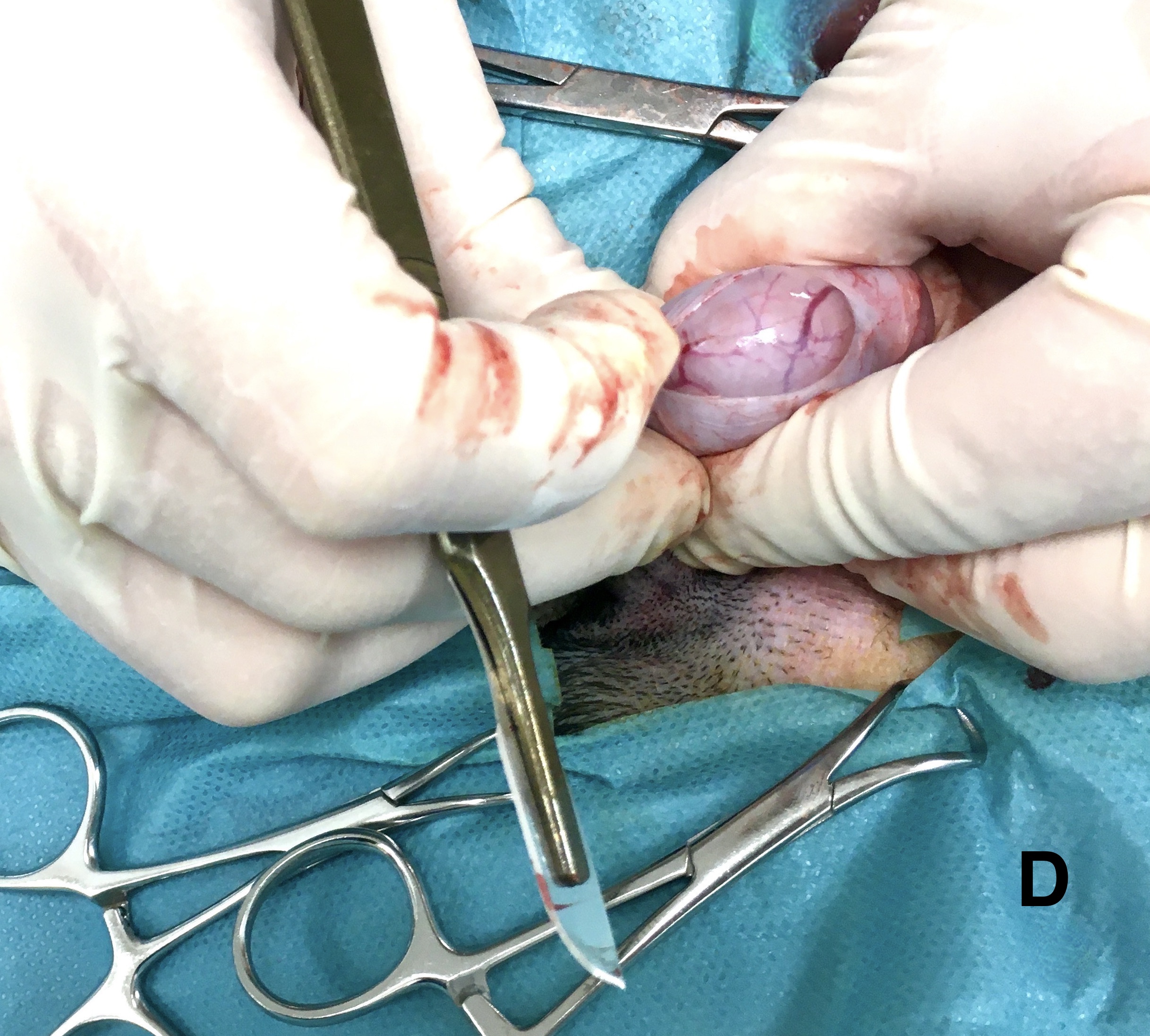

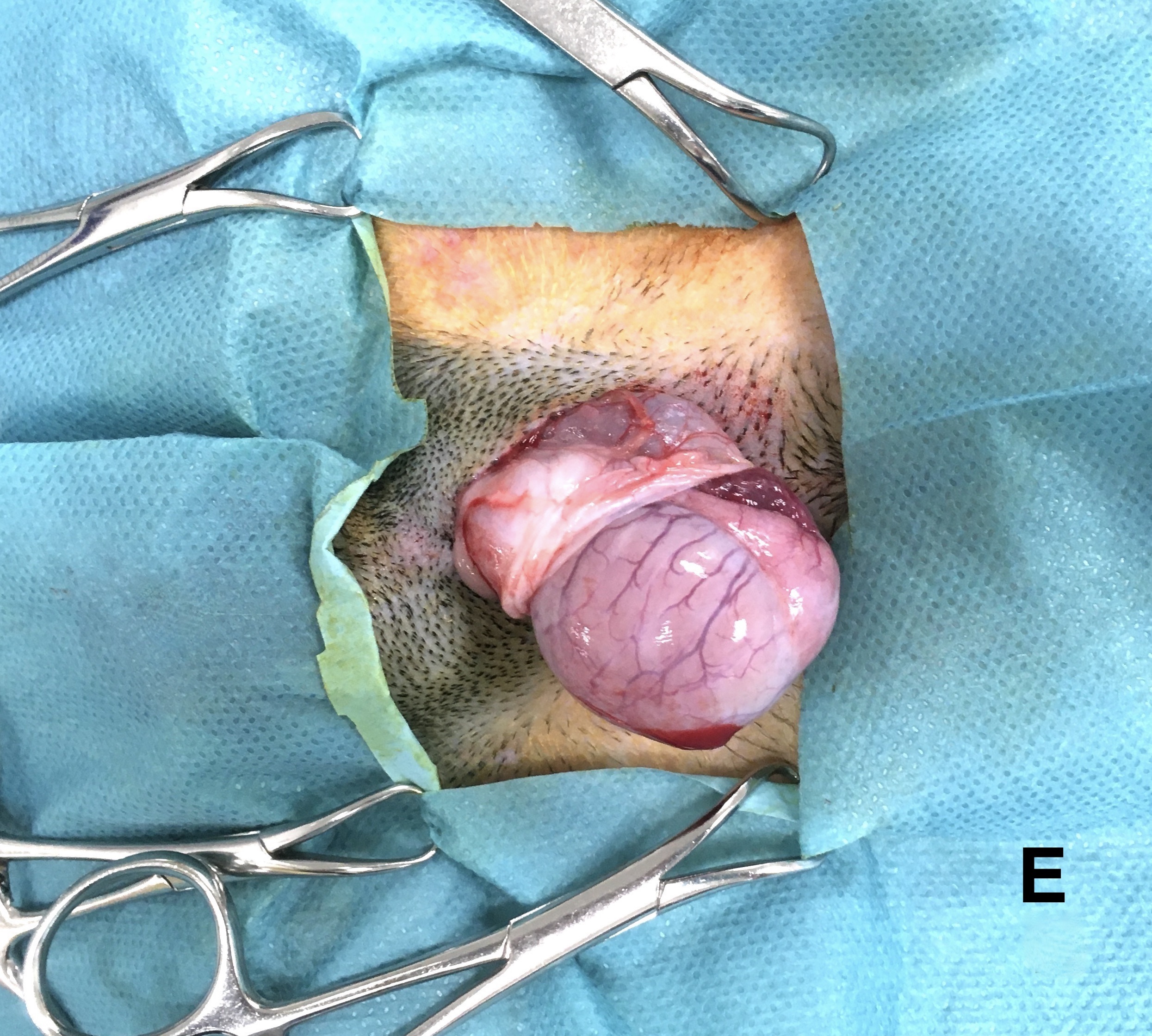

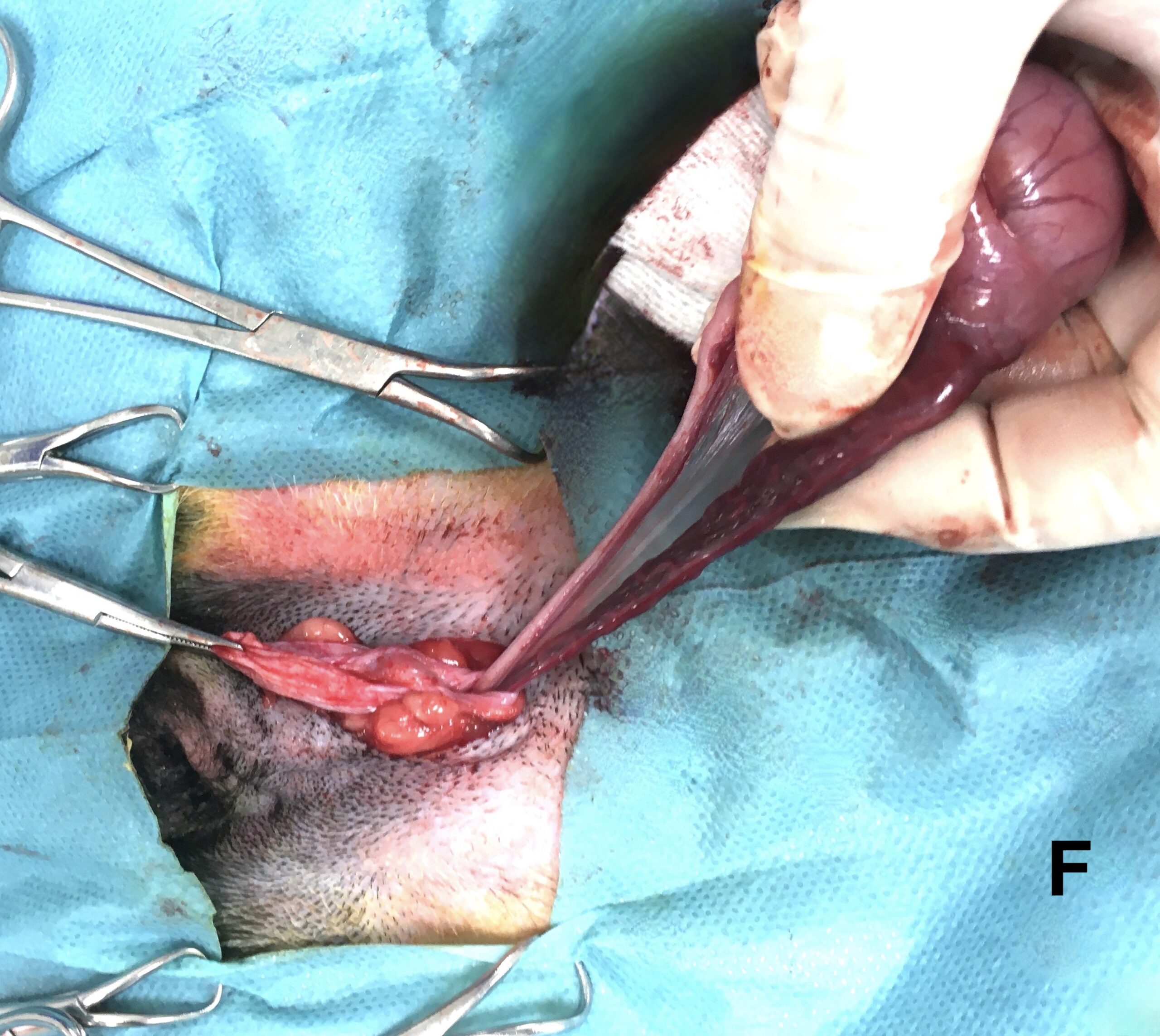

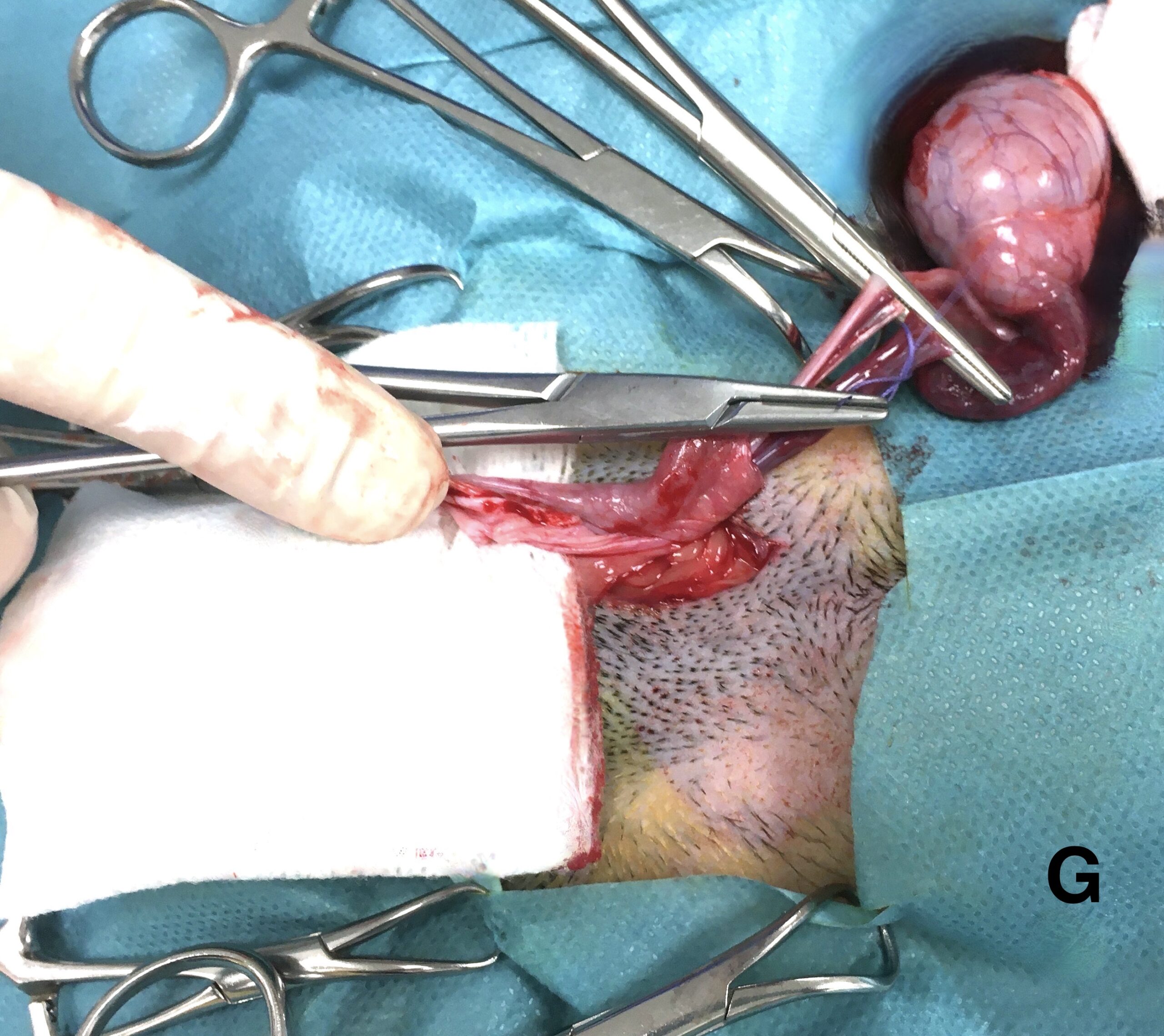

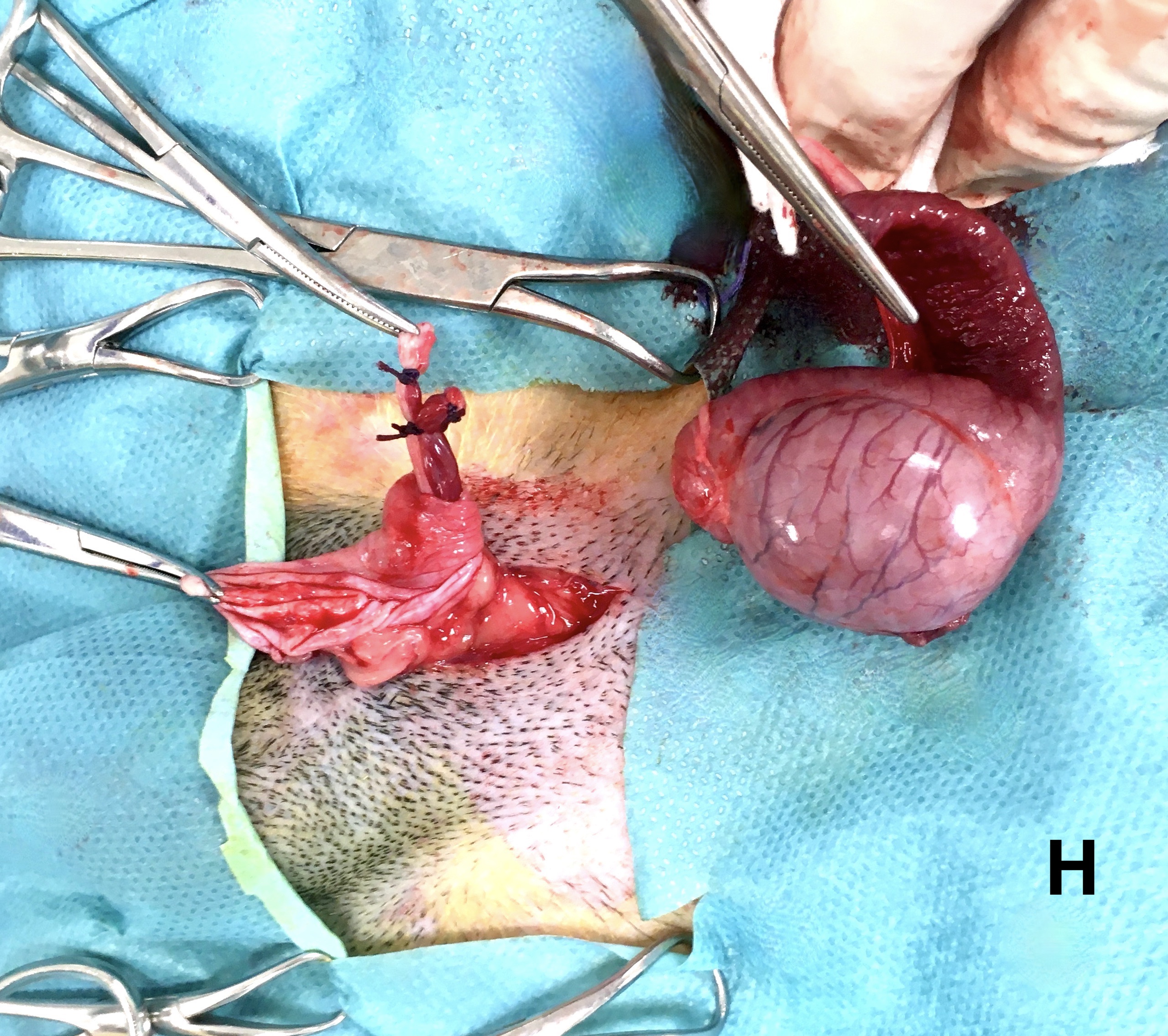

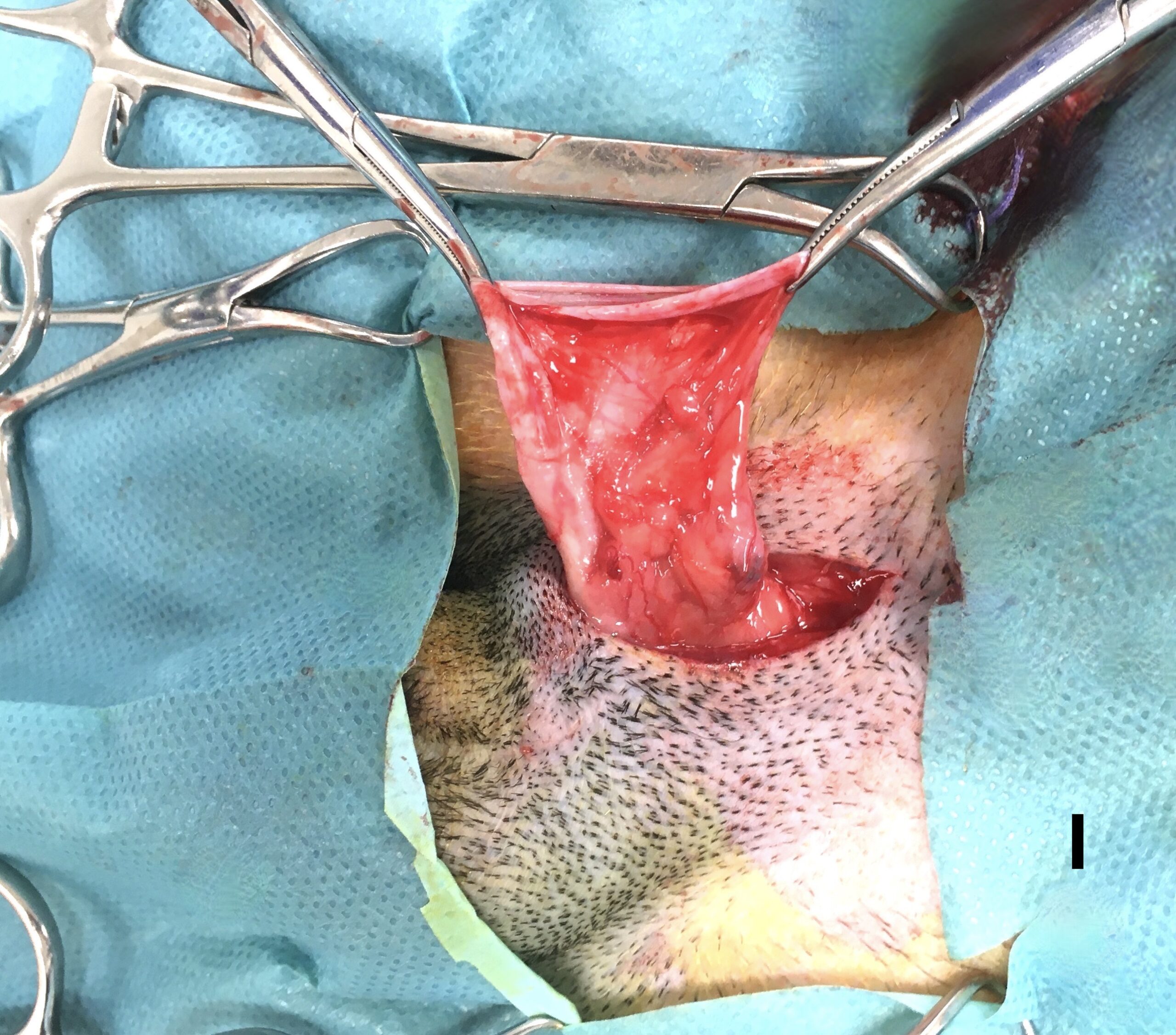

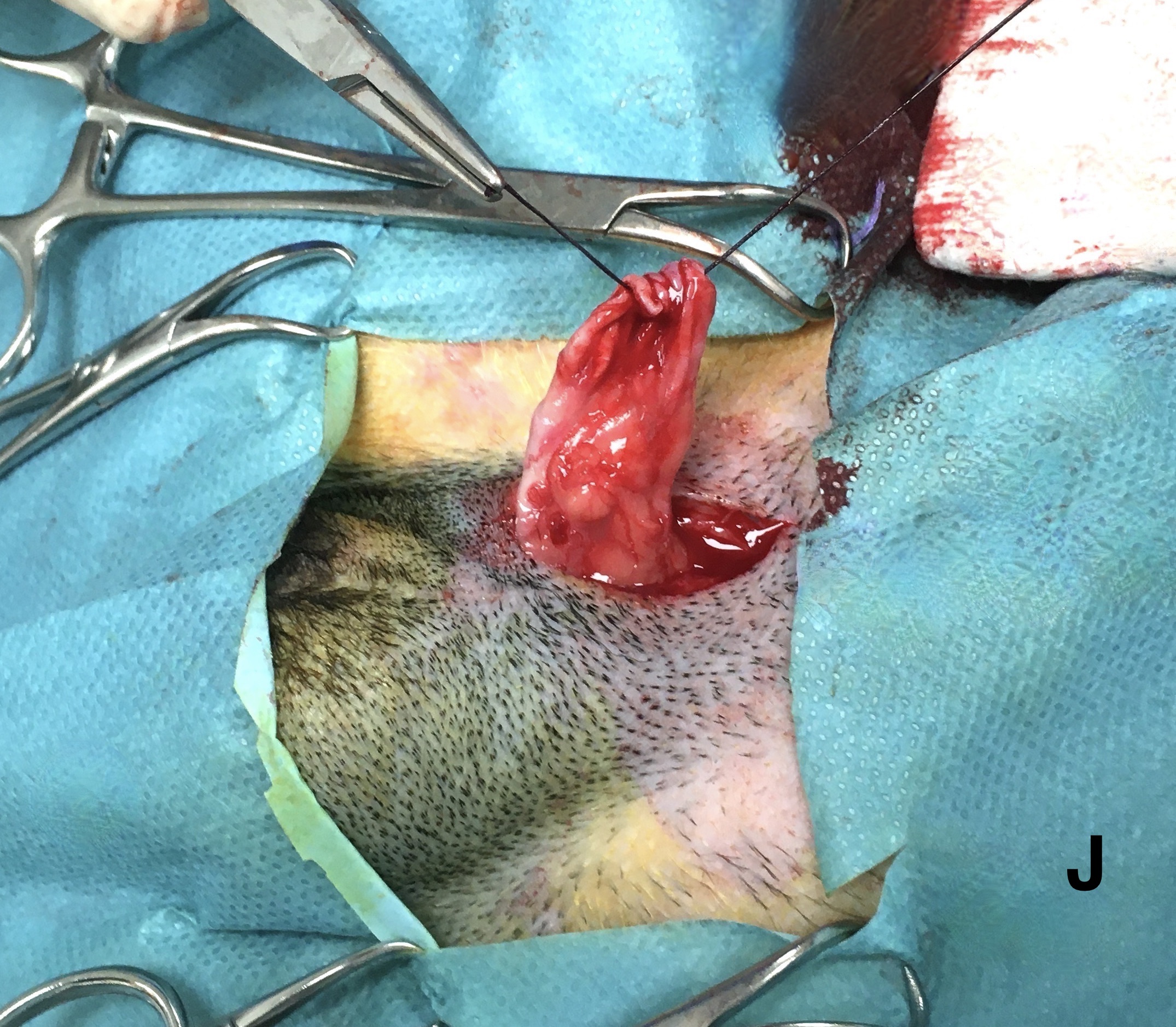

Le site opératoire est tondu et désinfecté, l’ouverture se fera juste en avant du scrotum (A, flèche). La peau est incisée (B), et le testicule, encore sous ses enveloppes (la tunique vaginale), est extériorisé (C). La tunique est incisée à son tour (D), et voici notre testicule à l’air libre (E) ! Il est doucement tiré vers l’extérieur, ce qui dégage les différentes structures du cordon spermatique (F), qui sont clampées, ligaturées (G), puis sectionnées (H). Il ne reste plus ensuite qu’à réintroduire ce qui reste du cordon spermatique dans la tunique vaginale (I), suturer cette dernière (J), puis refermer en deux plans le tissu sous-cutané, et la peau (K).

La suture cutanée terminée, l’anesthésie est arrêtée, et le chien commence à se réveiller en quelques minutes. Il peut alors retourner dans son box, le plus souvent sur ses quatre pattes, où il finira de se réveiller doucement, sous surveillance.

À noter que si l’on avait le projet de faire pratiquer une autre (petite) intervention demandant une anesthésie, en particulier le tatouage ou la pose d’une puce électronique (= transpondeur)… c’est le moment d’en profiter ! (NB : concernant la puce électronique, une anesthésie n’est normalement pas nécessaire mais bon, si Médor est endormi et qu’il était de toute façon prévu de le faire « pucer »… ce sera encore plus confortable pour lui !)

Combien ça coûte ?

Voir la page Nos tarifs en cliquant ici, ou dans le menu déroulant des Informations pratiques.

Y a-t-il un risque ? ou des effets secondaires ?

1 – Les risques opératoires

Pour toute anesthésie, il y a par définition… un risque anesthésique. Nous-mêmes pouvons entrer à l’hôpital pour une intervention bénigne, et malgré toutes les précautions prises par l’équipe chirurgicale, ne pas nous réveiller ! Ceci étant dit pour le principe, on n’est tout de même pas loin de pouvoir écrire qu’il n’y a pas de risque, tellement les accidents sont rarissimes sur ce type d’intervention. On l’a vu plus haut, un examen clinique complet est réalisé lors de la consultation d’entrée, en présence des propriétaires, une attention particulière étant portée à l’auscultation cardiaque.

Un mot sur les chiens appartenant à une race à risque, par rapport à la mutation du gène MDR-1 qui, on le rappelle, peut provoquer des symptômes neurologiques sévères après administration de certains médicaments. Même si les produits utilisés lors de l’anesthésie ne sont pas les plus dangereux pour cette catégorie de chien, il est tout de même conseillé de tester les colleys, shetlands, bergers australiens, bergers blancs suisses et consorts dès le jeune âge, mais ça, c’est valable pour toutes les interventions, pas seulement pour la castration.

2 – Les effets secondaires

La WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), a publié en 2024 un très important (135 pages !) article de consensus portant sur la reproduction dans les espèces canine et féline. Cet article permet d’y voir plus clair (ou pas !), en tout cas de faire le point sur un certain nombre de sujets polémiques comme les risques accrus de cancers ou de problèmes ostéo-articulaires chez les chiens (mâles ou femelles) stérilisés.

La prise de poids, et autres problèmes métaboliques :

L’effet secondaire de la castration le plus connu, et depuis longtemps, est la prise de poids : elle résulte des changements métaboliques/hormonaux dus à la castration, d’une diminution de la sensation de satiété, et de la baisse d’activité dont nous avons parlé plus haut. Pour peu que les propriétaires ne modifient pas le régime alimentaire, ce qui est fréquent… pouf ! Le risque d’obésité par rapport à un chien non castré se trouve multiplié par 2,6. Il semblerait que le risque soit moindre chez les chiens castrés avant un an ou après quatre ans, mais cela demande confirmation. Tout cela pour dire qu’une fois Snoopy castré, déjà on surveille son allure générale, et en cas de doute ou simplement en routine, on le pèse. Et puis évidemment, on le fait jouer, on le balade, on l’incite à courir… toutes ces sortes de choses. Côté alimentation, on choisira un aliment de bonne marque, spécialement conçu pour chiens stérilisés.

Bon, sur cette photo, c’est quand même un cas extrême ! Juste histoire d’illustrer l’obésité, mais la stérilisation n’est sans doute pas seule en cause pour expliquer l’état de ce chien.

Et si malgré tout, Snoopy prend du poids, on passera à un aliment spécialement conçu non plus seulement pour l’entretien, mais pour réduire l’excès pondéral. Et bien se rappeler que d’une part, l’obésité post-castration peut être réversible, donc rien n’est jamais perdu, même s’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, et qu’à l’inverse, l’obésité prédispose à pas mal de problèmes de santé qui impactent l’espérance de vie.

Une balance est à votre disposition dans les salles d’attente de Villevieille et de Calvisson : vous pouvez venir peser votre chien n’importe quand, dans les heures ouvrables, évidemment sans avoir à prendre rendez-vous. Si vous le souhaitez, nos assistantes vous renseigneront utilement sur l’aliment le mieux adapté à la situation de votre compagnon.

Concernant les autres problèmes métaboliques, une étude réalisée sur 90 090 chiens a montré un risque augmenté de développer une hypothyroïdie chez les chiens castrés par rapport aux chiens entiers, avec un taux de thyroxine significativement plus bas chez les chiens castrés. Quand une hypothyroïdie survenait, (attention, ce n’est pas chez tous les chiens !), c’était en moyenne 20 mois après la castration. Les auteurs insistent sur le fait que si la castration peut servir de facteur déclenchant, la maladie est néanmoins multifactorielle. En revanche, il n’y a pas de lien établi entre castration et hypercorticisme (maladie de Cushing) ou hypocorticisme (maladie d’Addison).

Des changements comportementaux :

On en a parlé plus haut, l’un des principaux motifs pour demander une castration est la suppression ou la prévention d’un certain nombre de nuisances comportementales : on l’a vu, certaines de ces nuisances sont effectivement supprimées ou diminuées dans un pourcentage plus ou moins important de cas, d’autres ne sont pas modifiées… mais d’autres encore sont aggravées, voire même apparaissent après la castration !

On sait que les chiens castrés sont plus « calmes » que les mâles intacts, c’est même souvent pour ça qu’on les castre, mais selon l’enquête polonaise déjà mentionnée, 3,63% étaient décrits comme franchement indolents après castration (ils étaient 0,26% avant), et 12,7% peu actifs (ils étaient 4,7% avant). Le pourcentage de chiens craintifs avec les humains est passé de 13,5 à 18,5%, et celui des chiens présentant une peur (ou phobie) des bruits, de 10,6 à 17,1%. D’autres études, citées sur le site Vetreproduction, ont montré une augmentation de 5% des comportements de chevauchement, (ok, ils diminuent dans environ la moitié des cas, on l’a vu, mais ils augmentent dans 5%) ; et une apparition ou une aggravation de l’agressivité entre chiens mâles ou envers les humains chez 2 à 4% des chiens castrés (jusqu’à 26% sur les humains étrangers à la famille, dans une étude !), et ce particulièrement de la part de chiens castrés entre 7 et 12 mois.

Avant de prendre la décision de castrer son chien pour un motif comportemental, il faut donc bien être conscient que la castration améliorera les choses dans un bon nombre de cas (on l’a vu : fugues, chevauchements, marquage urinaire…) mais que ça ne marchera pas à tous les coups, et que la situation pourra même s’en trouver aggravée dans un petit pourcentage de cas.

Des fragilités ostéo-articulaires :

Depuis le milieu des années 2000 essentiellement, de nombreuses publications (dont une portant sur 615 999 cas !), ont montré une association significative entre la castration et un risque augmenté de dysplasie de la hanche ou de rupture du ligament croisé antérieur (LCA) du genou. Certes, d’autres facteurs interviennent dans l’apparition de ces lésions, notamment l’obésité, favorisée, on l’a vu, par la castration, ou encore le vieillissement, la race (donc la génétique) ou une malformation primitive du plateau tibial, mais ils n’expliquent pas tout. L’âge du chien lors de la castration intervient également : par exemple, dans une étude portant sur des golden retrievers, la prévalence de la rupture du LCA ou de la dysplasie du coude était 5 fois plus élevée chez des chiens castrés avant l’âge de six mois, que chez ceux castrés après deux ans, ou non castrés. Attention tout de même : quand on parle de castration avant six ou douze mois, cela inclut dans certaines études les castrations précoces dont nous avons parlé plus haut, pratiquées entre 6 et 16 semaines : il est bien évident que quand on parle de fermeture des plaques de croissance osseuses, on ne peut pas mettre sur le même plan un chiot de 6 semaines et un chien de 11 mois !

Quel rapport entre une castration et la rupture d’un ligament du genou, nous demanderez-vous ? Eh bien il semble qu’une expression accrue des récepteurs de l’hormone sexuelle LH (l’hormone lutéinisante, dont la castration augmente la concentration sanguine) ait été détectée dans le LCA, le ligament rond de l’épaule, ainsi que dans les tissus de soutien de la hanche et du genou, chez les chiens castrés. Bon, ça, c’était pour la culture générale, et ça fait encore l’objet d’études.

Photo ci-contre : un exemple de dysplasie de la hanche particulièrement marquée. On voit que les têtes fémorales

ne sont plus du tout rondes, elles sont quasiment sorties de leur cavité – qui n’est d’ailleurs plus tellement cavitaire, plutôt bien aplatie – avec toutes ces proliférations osseuses qui sont des lésions d’arthrose. Il s’agissait d’un labrador de 7 ans, en l’occurrence… non castré.

La conclusion du consensus WSAVA est que des problèmes orthopédiques peuvent constituer un effet secondaire de la castration, particulièrement chez les chiens de moyenne ou grande race castrés avant l’âge de six mois. (Une exception à cette prédisposition des grandes races : le risque de hernie discale est également augmenté chez les teckels castrés avant l’âge de 12 mois). Et que la décision de castration devrait donc être prise individuellement, au cas par cas, après une discussion prenant en compte notamment la race, l’âge et le poids du chien – et nous ajouterons les motivations qui conduisent à vouloir castrer le toutou.

Une prédisposition à certaines tumeurs ?

On commence avec les tumeurs prostatiques, assez rares puisqu’elles affectent moins de 1% des chiens mâles. Selon plusieurs publications, ces tumeurs (essentiellement des adénocarcinomes), sont plus souvent observées chez les chiens castrés que chez les chiens entiers. Pour expliquer ça, si l’on observe la prostate au niveau cellulaire, on va dire pour être très très très schématique que les hormones mâles (androgènes) stimulent la différenciation de certaines cellules prostatiques, et que si on n’a plus d’androgènes, on aura logiquement plus de cellules indifférenciées, donc davantage susceptibles de se cancériser. (Oui, c’est vraiment très schématique, et il y a d’autres mécanismes qui interviennent, mais l’important est que ces observations au niveau cellulaires sont compatibles avec les données épidémiologiques). Malgré tout cela, l’article de consensus de la WSAVA conclut finalement, et mot pour mot, que le rôle de la castration dans l’augmentation du risque de développer un cancer de la prostate ne peut être ni confirmé, ni exclu – ce qui ne nous avance pas beaucoup ! Et que davantage d’études seront nécessaires pour rechercher une éventuelle influence de la race et de l’âge lors de la castration, et déterminer l’intervalle entre la castration et le développement d’un éventuel cancer prostatique. Certains auteurs considèrent que cet intervalle étant, justement, très variable, la castration ne serait pas à l’origine des tumeurs prostatiques, mais en favoriserait la progression.

Images échographiques de la prostate d’un briard de 13 ans, présenté pour des difficultés à uriner : sur la photo de gauche, la prostate est de taille moyennement augmentée, mais elle comprime l’urètre (le petit tuyau qu’on voit partir à droite de la vessie et qui se trouve complètement écrasé), ce qui rend difficile le passage des urines. Tous les petits points blancs à l’intérieur de la prostate sont des calcifications, très en faveur d’une cancérisation de l’organe. Cancérisation confirmée sur la photo de droite, avec ces énormes ganglions sous-lombaires métastasés. Deux kystes paraprostatiques étaient également présents, ainsi que d’autres métastases dans la rate. En l’occurrence, il s’agit d’un contre-exemple par rapport à ce qui est écrit ci-dessus, puisque ce chien… n’était pas castré. Une illustration de l’origine multifactorielle de toutes les tumeurs énumérées dans ce paragraphe, pour lesquelles la castration n’est qu’un facteur favorisant parmi bien d’autres.

Nous avons ensuite les mastocytomes, qui touchent essentiellement la peau et le tissu sous-cutané et font l’objet d’un article dans ce site. Là non plus, ce n’est pas très clair, puisque certaines études affirment que les chiens castrés ont plus de mastocytomes que les chiens entiers, et d’autres que les chiens entiers ont plus de mastocytomes que les chiens castrés. En tout cas, s’il y a un risque, il serait inférieur chez les mâles castrés que chez les chiennes stérilisées. Et d’autres facteurs prédisposants comme l’âge (risque accru après 7 ans), le poids (risque multiplié par 2,6 chez les chiens de 20-30 kg par rapport aux chiens de moins de 10 kg) et peut-être la race, influent sans doute davantage que le statut hormonal sur le risque de développer un mastocytome.

Cytoponction d’un mastocytome : les mastocytes sont bien reconnaissables à leurs granulations violacées, à l’intérieur des cellules (dans le cytoplasme), et en dehors, un peu partout sur le frottis.

Les ostéosarcomes (voir cet article), sont des tumeurs primitives de l’os. Le risque d’en être atteint augmente avec l’âge, la taille et le poids, les mâles étant plus souvent affectés que les femelles. Plusieurs études ont émis l’hypothèse d’une augmentation du risque chez les chiens castrés, une publication parlant d’un doublement du risque. Ce lien entre castration et ostéosarcome semble particulièrement marqué chez les rottweilers. Plusieurs études font état d’un risque augmenté lors de castration précoce, mais selon l’article de consensus de la WSAVA, ce risque n’est pas suffisamment documenté… excepté chez les rottweilers.

L’impact de la castration sur le risque de développer un lymphome ou un hémangiosarcome est beaucoup moins net. Pour les lymphomes, le risque serait multiplié par trois chez les golden retrievers castrés avant un an, par rapport aux non castrés, mais rien n’a été démontré dans les autres races, et beaucoup d’autres facteurs interviennent par ailleurs. Pour les hémangiosarcomes, les résultats ne sont pas clairs, et d’autres facteurs de risque semblent plus importants que la castration.

Et les incontinences ?

On en parle uniquement parce que c’est un problème non négligeable chez la chienne stérilisée, donc on peut légitimement se demander ce qu’il en est chez le mâle. Eh bien selon une étude réalisée chez 109 428 mâles castrés, « l’incompétence du sphincter urétral » ne s’est manifestée que dans 0,94% des cas. Le risque augmenterait avec l’âge, mais pas avec le poids, contrairement à ce qu’on observe chez la femelle. Les incontinences post-castration ne constituent donc pas un problème majeur chez le mâle !

Bon, alors du coup, qu’est-ce qu’on fait ?

Eh bien en médecine comme dans tous les domaines, il faut savoir raison garder et se méfier des extrêmes. Les effets secondaires énumérés ci-dessus existent, même si certains demandent encore à être confirmés avec des lots témoins plus importants et en excluant les autres facteurs de risque, ce qui n’est pas toujours facile car la plupart de ces problèmes ont une origine multifactorielle, la castration n’étant qu’un élément parmi d’autres. Et il faut bien se dire que ce ne sont pas non plus tous les chiens castrés qui vont faire des cancers prostatiques ou osseux ! D’un autre côté, il est aujourd’hui impossible de ne pas tenir compte de ces nouvelles données. Donc, si on a un chien qui court après toutes les chiennes en chaleurs au risque de se prendre un coup de fusil, ou que la castration présente un intérêt médical, le rapport bénéfices/risques sera en faveur de la castration, ce qui n’empêchera pas de réfléchir au cas par cas en fonction de l’âge du chien, de sa race, de son format, etc. En revanche, si l’on envisage de castrer le chien à six mois, parce que dans la famille, on a toujours fait comme ça, cela demandera peut-être réflexion.

Et ne négligeons pas non plus les alternatives à la castration, dont on parle juste après !

Et ensuite ?

Le retour à la maison se fait le soir même pour un jeune chien, éventuellement le lendemain dans le cas d’un chien âgé pas très fringant, stérilisé pour raison médicale. Il y a quelques années, un antibiotique était systématiquement prescrit à la sortie, mais dans la mesure où, d’une part, la procédure est parfaitement stérile, et d’autre part, la tendance actuelle est de limiter au maximum l’usage des antibiotiques afin d’éviter la sélection de souches bactériennes résistantes, Snoopy rentrera généralement chez lui sans prescription de médicament.

(Le question est évidemment différente si le chien a été castré, par exemple, pour une hypertrophie prostatique compliquée d’un abcès !). Une collerette est le plus souvent indispensable si l’on veut éviter que le chien lèche ses points jusqu’à tout arracher. (Photo ci-contre).

Snoopy peut prendre un repas léger le soir même, s’il a faim et qu’il ne vomit pas. À partir du lendemain, retour à l’alimentation normale.

On évitera les footings (et autres efforts) pendant les premiers jours, et les baignades jusqu’au retrait des points. La plaie chirurgicale sera à désinfecter matin et soir, et les points à retirer douze à quinze jours après l’intervention… en même temps que la collerette. (Ouf !)

Y a-t-il des alternatives ?

1 – Alternatives chirurgicales

Mettons tout de suite de côté l’alternative chirurgicale, mais (logiquement) peu pratiquée, que constitue la vasectomie. Logiquement, parce qu’après cette intervention, le chien ne peut certes plus faire de chiots, mais les nuisances comportementales, les hypertrophies bénignes de la prostates et les circumanalomes bénins restent inchangés – et c’est généralement pour supprimer ces problèmes-là que la castration est pratiquée, rarement juste pour rendre le chien stérile. Donc même si la vasectomie a, par rapport à la castration, l’avantage de ne pas modifier l’équilibre hormonal du chien, elle ne répond pas à la demande de la plupart des propriétaires.

On passera rapidement sur les injections de calcium, zinc ou autres glycérol à l’intérieur du testicule, histoire de le faire nécroser…

2 – Alternatives médicales

Il fut un temps où la seule alternative à la castration était l’utilisation « d’anti-hormones mâles » ou « anti-androgènes » – en fait de bonnes doses de progestatifs, parfois en comprimés, souvent sous forme d’injections à effet prolongé. Ces produits étaient d’une efficacité relative par rapport à ceux dont nous disposons aujourd’hui, et non dénués d’effets secondaires, d’autant qu’ils étaient généralement administrés de façon répétée : c’est ainsi qu’on se retrouvait, par exemple, avec des tumeurs mammaires chez des chiens mâles. Bon, aujourd’hui, on a quand même mieux.

Les implants de desloréline

Plus sympa dans le genre castration chimique, on dispose aujourd’hui d’implants de desloréline La desloréline est un analogue de la GnRH… mais ce n’est pas tout à fait de la GnRH. Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire, demanderez-vous ? Alors la GnRH est une hormone produite par l’hypothalamus, une petite glande située dans le cerveau. Cette GnRH va aller stimuler une autre glande à l’étage juste en-dessous, l’hypophyse, et lui faire produire des hormones (FSH et LH) qui vont à leur tout aller stimuler testicules et ovaires pour produire œstrogènes, progestérone, et testostérone. Vous suivez ? Bon, maintenant, on remplace la vraie GnRH par une fausse GnRH : c’est la desloréline, qu’on va injecter sous la peau sous forme d’implant et qui va se libérer pendant des mois dans l’organisme du chien. Que va faire la fausse GnRH ? Comme elle a une affinité très supérieure à la vraie pour les récepteurs situés sur l’hypophyse, elle va aller les occuper, stimulant ainsi la production de LH et de FSH dans un premier temps… avant de l’inhiber.

Donc, quand on place un implant de desloréline chez un chien mâle, il y aura d’abord une grosse libération de LH, suivie d’un beau pic de testostérone. Autrement dit, le mâle qu’on voulait castrer chimiquement va devenir un super-mâle pendant quelques semaines, (six maximum), et tous les problèmes liés à la sexualité qu’on voulait supprimer vont être exacerbés ; (en bon français, on appelle ça l’effet flare-up). Bon, il faut juste serrer les dents, et après, les choses s’arrangent : plus de LH, donc plus de testostérone : les testicules rapetissent de moitié, la prostate aussi, le chien devient stérile, et il perd toute libido. La durée d’action est plus ou moins longue, parfois très longue (avec des taux de testostérone indétectables jusqu’à plus de deux ans chez certains chiens de petite race < 10 kg) mais globalement, 98% des chiens ayant reçu un implant de 4,7 mg ont retrouvé leur taux normal de testostérone 18 mois après l’implantation.

Les implants de desloréline, et leur mise en place, ici chez un furet. La même chose en vidéo à cette adresse. Non, ce n’est pas de la publicité, vu qu’il n’existe qu’une seule présentation de la molécule. Le jour où il y en aura deux, trois ou quatre, on les mettra toutes en photo… ou alors on n’en mettra aucune !

Alors, avantages et inconvénients par rapport à la castration ? Au rayon des avantages : on peut utiliser ces implants pour castrer provisoirement, (on va garder pendant six mois la chienne non stérilisée de la grand-mère, et on veut avoir la paix), ou de façon plus durable (fréquence de réimplantation à discuter au cas par cas). On peut aussi s’en servir comme d’un test avant une « vraie » castration : si on a un chien très excité et qu’on ne sait pas si la castration le « calmerait », on lui met un implant et passé l’effet flare-up, s’il est beaucoup plus calme, on sait que ça vaudra le coup de le castrer pour de bon. C’est aussi une solution pour les propriétaires qui, pour des raisons personnelles ou par crainte de l’anesthésie, ne veulent pas d’une castration chirurgicale. Pour ce qui est des inconvénients : ce fameux effet flare-up : si on met un implant à cause d’un comportement très gênant (des agressions, par exemple), le problème risque d’être exacerbé pendant plusieurs semaines, ce qui peut être embêtant. La question du coût n’est pas non plus négligeable : un implant, ce n’est pas donné, et si on en place un tous les six mois ou tous les ans pendant toute la vie du chien, à la fin, on aura payé pas mal de fois le prix d’une castration chirurgicale. A noter que si on a un chien reproducteur de très grande valeur, même si la fertilité revient à la normale dans l’immense majorité des cas lorsque l’implant cesse de faire effet… peut-être vaut-il mieux s’abstenir !

Et pour finir, quid de l’aspect médical des choses ? On l’a vu, les taux de testostérone sous implant deviennent indétectables (ou presque, selon les études), et la taille de la prostate diminue de moitié en quelques semaines… après avoir éventuellement grossi au début ! (Toujours l’effet flare-up). Donc, un effet positif sur l’hypertrophie bénigne de la prostate identique à celui de la castration – même s’il y a mieux, on en parle juste après. Même chose pour les adénomes du tour de l’anus. Mais en supprimant la testostérone, (pas avec un seul implant, mais quand on le fait pendant 5 ou 10 ans d’affilée), est-ce qu’on ne récolte pas du même coup tous les effets secondaires, cancers et autres, dont on a parlé plus haut, avec la castration chirurgicale ? Ben… il y a un risque, qui fait dire à certains auteurs que quand on met des implants à un chien mâle pendant toute sa vie, ce serait bien de faire une pause de temps en temps, mais alors là, ce sont les opinions personnelles des auteurs : à notre connaissance, il n’y a rien de démontré, ni dans un sens, ni dans l’autre.

L’acétate d’osatérone :

On va finir avec l’acétate d’osatérone, qui n’est pas une alternative à la castration en tant que telle, mais seulement à la castration en tant que traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate. En (très) gros, bien qu’il s’agisse d’un anti-androgène chimiquement semblable à la progestérone, il diminue peu le taux de testostérone dans le sang, mais l’empêche d’aller se fixer sur ses récepteurs prostatiques et bloque son entrée dans la prostate.

Quatre dosages pour l’acétate d’osatérone, en fonction du poids du chien. Même remarque que pour la desloréline, concernant l’aspect publicitaire de la chose !

Les effets du médicament sont donc purement limités à la prostate : sa taille diminue de 40% en 15 jours et pour une durée de quatre mois. En revanche, les testicules ne sont pas modifiés, la qualité du sperme non plus, (le chien reste fertile), et même si l’on observe rarement des symptômes comportementaux transitoires (augmentation de l’appétit…), on n’a pas les changements qui se produiraient avec une castration chimique ou chirurgicale.