Vaste sujet que les maladies des oreilles, on ne parlera évidemment pas de tout en détail. L’inflammation des oreilles (otite) est l’un des principaux motifs de consultation de nos carnivores domestiques (et aussi des lapins et rongeurs). Les causes en sont variées, parfois locales et limitées au conduit, comme dans les gales d’oreilles, parfois plus générales, l’otite n’étant alors que l’une des manifestations d’un problème plus vaste, comme dans l’atopie. Pronostic et traitement seront évidemment très différents dans l’un et l’autre cas. Et puis il n’y a pas que les otites, dans la vie (tout au moins la vie de l’oreille) : il y a aussi tout ce qui concerne le pavillon : tumeurs, othématomes… et même la surdité. ok, ça fait beaucoup, mais on se motive, et on y va.

A noter que nous ne traitons dans cette fiche que les maladies de l’oreille : tout ce qu’il y a à savoir sur l’hygiène des oreilles et les soins quotidiens, (si tant est que des oreilles saines aient besoin de soins quotidiens), feront l’objet d’un article à part.

Pour comprendre de quoi on parle

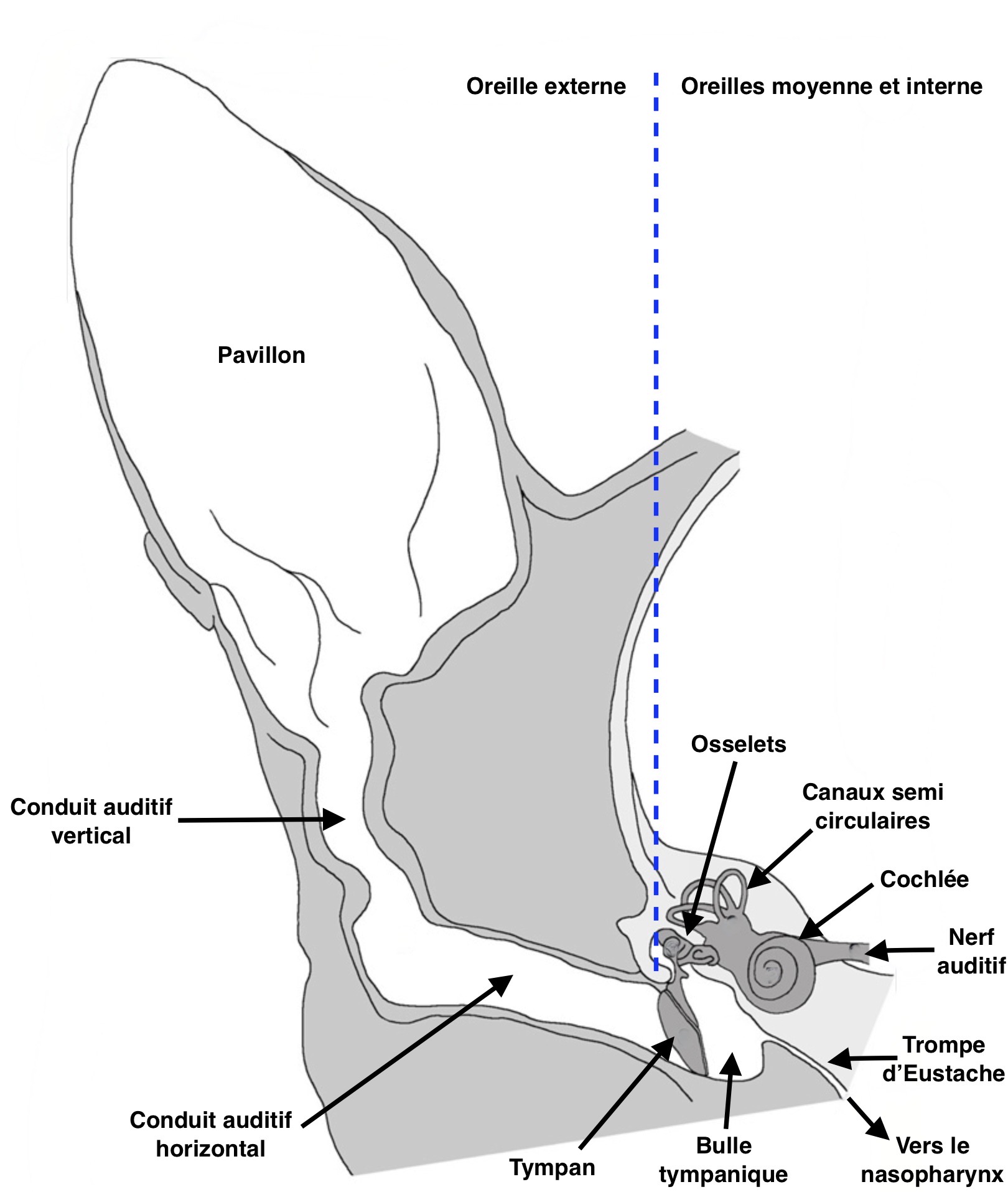

On ne va pas se lancer dans un grand cours d’anatomie, mais si on veut comprendre la suite, il vaut quand même mieux avoir quelques bases, histoire de savoir de quoi on parle et pour ça, jetons un coup d’œil au schéma ci-dessous (modifié, à partir d’un schéma publié par DK Ryugo & coll : Feline deafness, in Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2012, 42(6):1179–1207).

La partie émergée de l’iceberg, c’est le pavillon : jusque là, ça va.

On passe le pavillon, et on rentre dans l’oreille ; pour cela on va descendre le long du conduit auditif. Chez l’humain, c’est simple : le conduit auditif est court, et à peu près rectiligne. Chez le chien et le chat, c’est un peu plus compliqué : on commence par descendre à la verticale, puis le conduit auditif fait un angle à (plus ou moins) 90 degrés, et se prolonge par une portion horizontale, jusqu’au tympan. On comprendra qu’avec cette forme tarabiscotée, cérumen et impuretés diverses s’accumuleront plus facilement chez le chien et le chat que chez nous. Pavillon et conduit auditif constituent l’oreille externe.

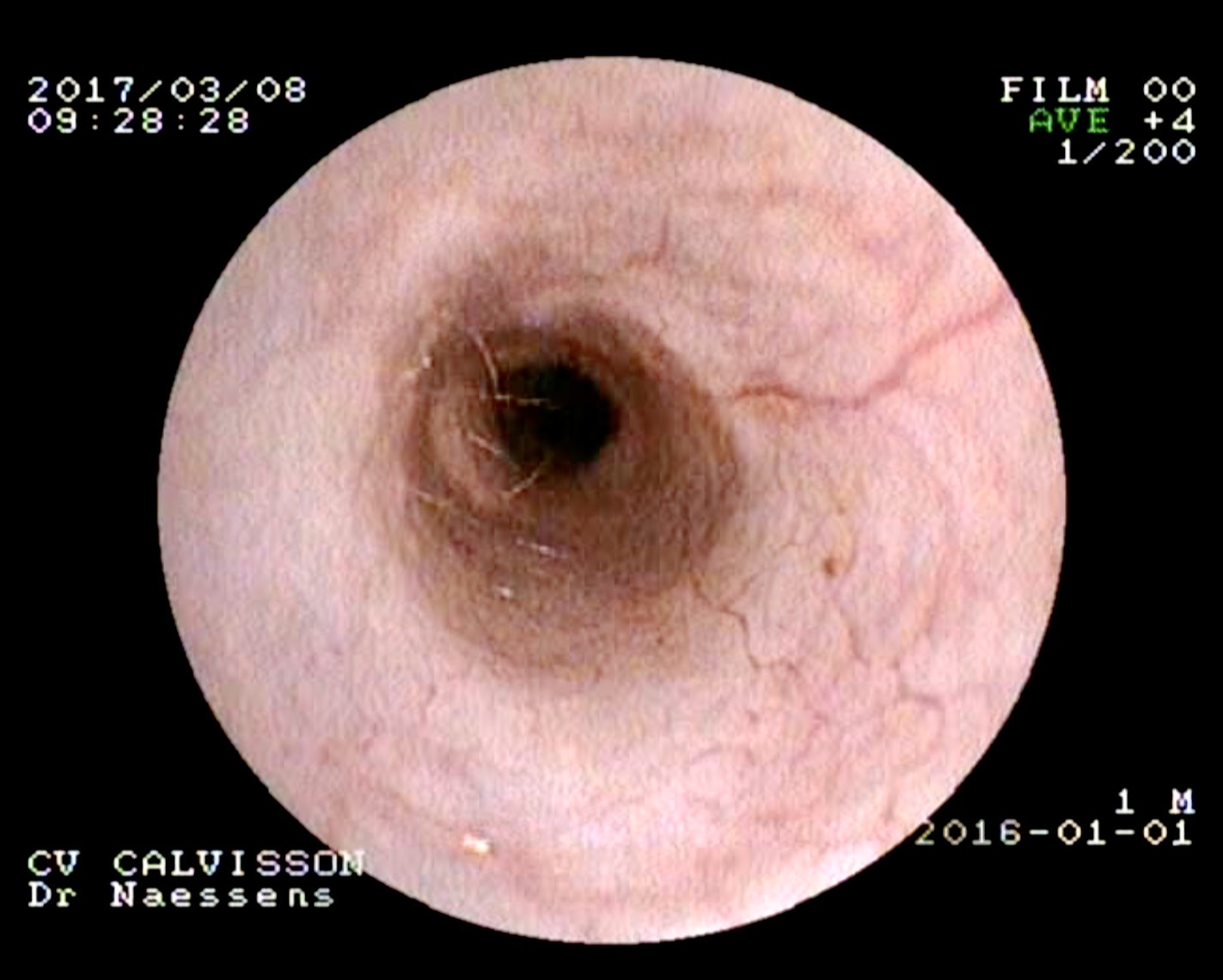

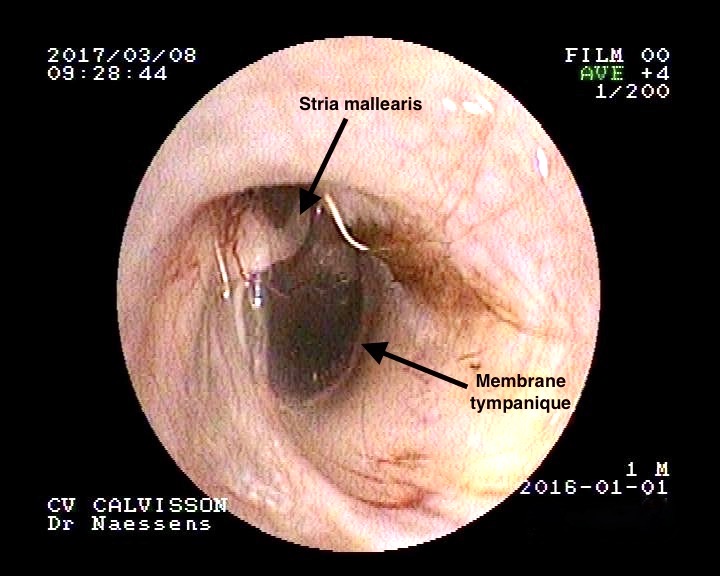

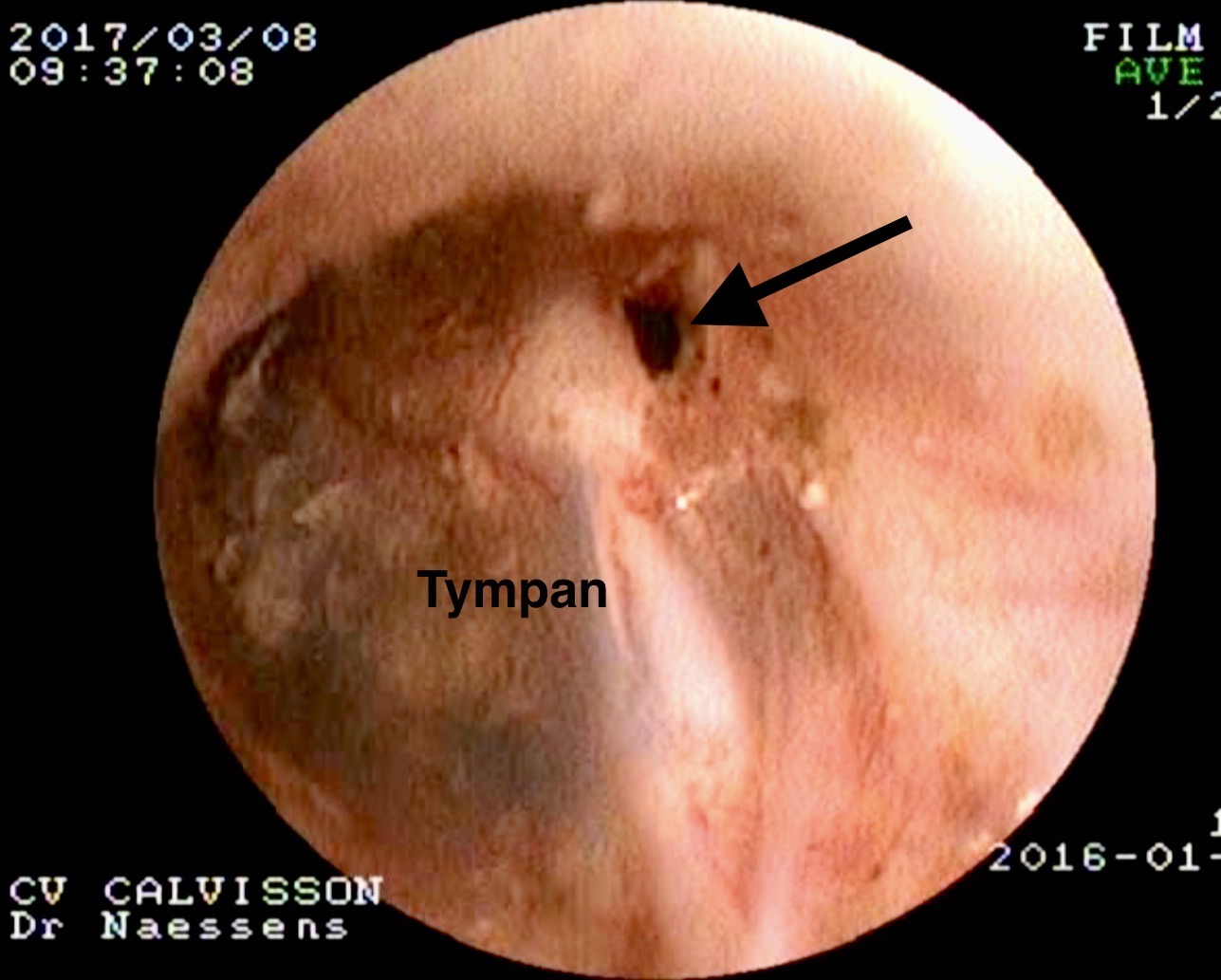

Aspect normal de l’oreille externe chez le chien : le conduit auditif (photo de gauche) est bien rose, bien lisse, avec une fine vascularisation. A droite : à l’extrémité de la portion horizontale du conduit auditif, on arrive devant la fine membrane que constitue le tympan.

Nous voilà donc arrivés au tympan, petite membrane qui transforme en vibrations les sons qui lui parviennent. Dans les conditions normales, l’exploration directe de l’oreille, avec un otoscope ou un endoscope, s’arrête là. Si on peut voir plus loin, c’est que le tympan est percé, ce qui n’est jamais bon signe. Derrière le tympan se trouve la bulle tympanique, remplie d’air, d’où part un autre tuyau, la trompe d’Eustache (maintenant, on dit le tube auditif, ce qui est tout de même moins poétique), qui va déboucher dans le nasopharynx (c’est à dire en arrière des cavités nasales). Nos amis plongeurs connaissent bien ces différents tuyaux, dans la mesure où ils permettent d’équilibrer la pression de chaque côté du tympan : plus on descend profond, plus l’eau exerce une pression (douloureuse) sur le tympan, de l’extérieur vers l’intérieur. Il suffit alors de se boucher le nez et de souffler fort pour que l’air remonte à travers la trompe d’Eustache jusqu’au tympan, sur lequel il va exercer une pression de l’intérieur vers l’extérieur. Les deux pressions s’équilibrent, et on se sent tout de suite beaucoup mieux. ça marche aussi quand on est en avion, juste avant d’atterrir. On disait donc, le tympan, la bulle tympanique, la trompe d’Eustache, auxquels on ajoute trois osselets auditifs (l’étrier, l’enclume et le marteau), et tout cela constitue l’oreille moyenne.

On terminera avec l’oreille interne, constituée de la cochlée, un organe en forme de spirale qui assure la transformation des vibrations sonores en un signal électrique dont la transmission au cerveau est assurée par le nerf auditif, et du système vestibulaire, constitué de trois canaux semi-circulaires, qui joue un rôle dans la perception de la position du corps dans l’espace, et assure ainsi l’équilibre de l’animal.

Ajoutons que certains nerfs crâniens (le facial et le vestibulocochléaire notamment), passent à proximité, et qu’il y aura donc logiquement des répercussions neurologiques en cas d’inflammation de la région.

Voilà, maintenant, on comprendra mieux qui fait quoi, et où.

Les otites sur épillets

Il est longuement question des épillets dans un autre article du site, où l’on trouvera toutes les informations possibles et imaginables sur cette calamité printanière et estivale. Les oreilles sont l’une des principales destinations des épillets de folle avoine. Les chiens à poils longs et à oreilles tombantes, comme les caniches ou les briards, sont évidemment plus exposés que les chiens à poils ras ou à oreilles dressées, comme les boxers ou les dobermans, chez qui les épillets auront plus de mal à s’accrocher et à migrer jusqu’au conduit.

Une fois arrivé dans l’oreille, l’épillet déclenche généralement une vive douleur : le chien secoue la tête, pleure, se gratte… Il faut alors le montrer assez rapidement à un vétérinaire. Lorsque ce n’est pas possible, un peu d’huile de table instillée dans l’oreille ramollira l’épillet, et permettra de faire patienter l’animal jusqu’au moment de la consultation. Plus rarement, l’épillet se cale dans un coin du conduit où il ne gêne pas trop, se recouvre de cérumen, et nous le découvrirons fortuitement quelques mois plus tard, par exemple à l’occasion d’une consultation vaccinale, chez un chien qui ne s’est jamais plaint de son oreille. En général, l’épillet descend jusqu’au fond du conduit, et s’arrête contre le tympan, mais il peut arriver qu’il le perfore. Il arrive plus rarement qu’il passe de l’autre côté, et se retrouver dans l’oreille moyenne… et là, c’est évidemment très embêtant !

Voilà à quoi ça ressemble : ici, quatre épillets fraîchement retirés de l’oreille d’un cocker, et l ‘extrémité de la pince à corps étrangers qui a permis d’aller les chercher.

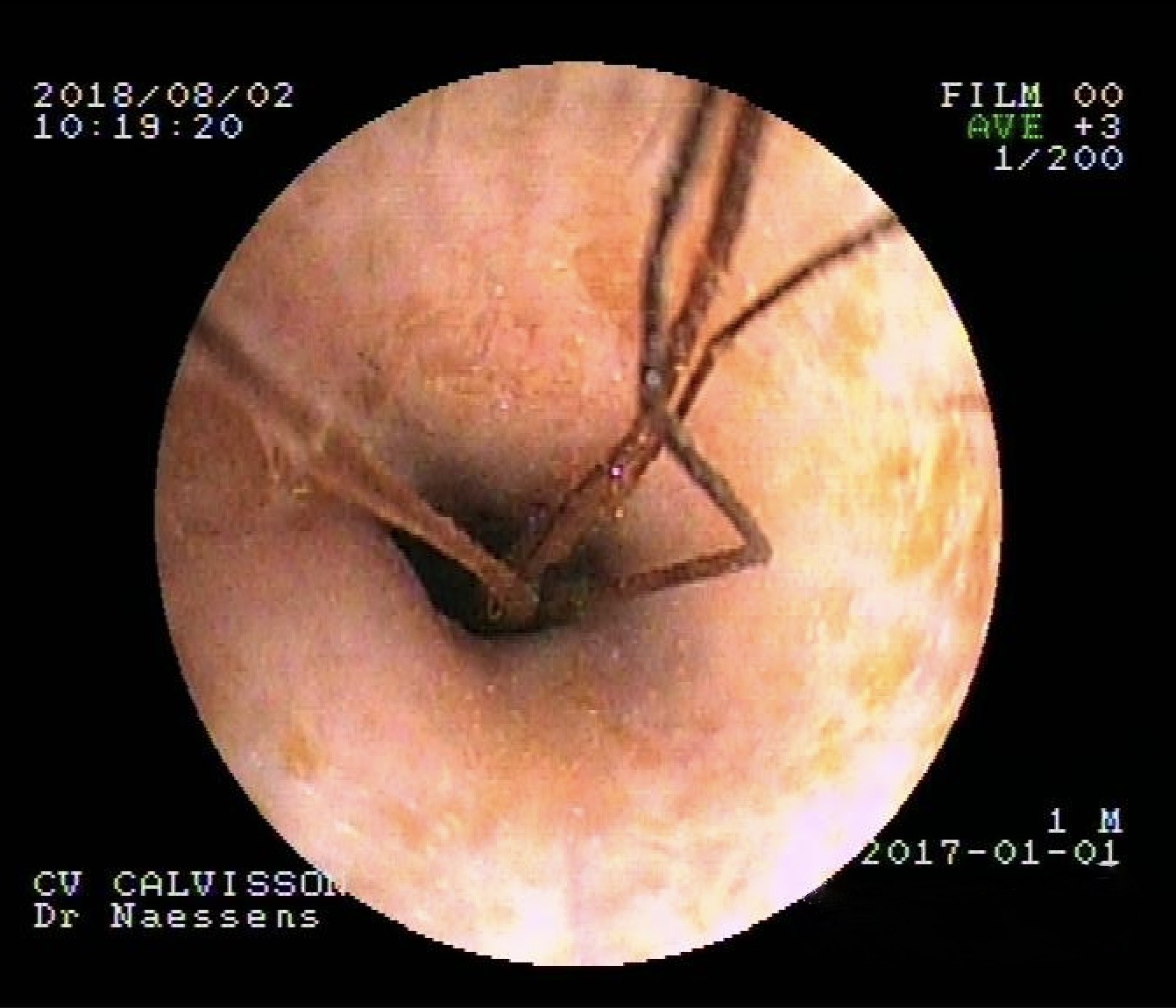

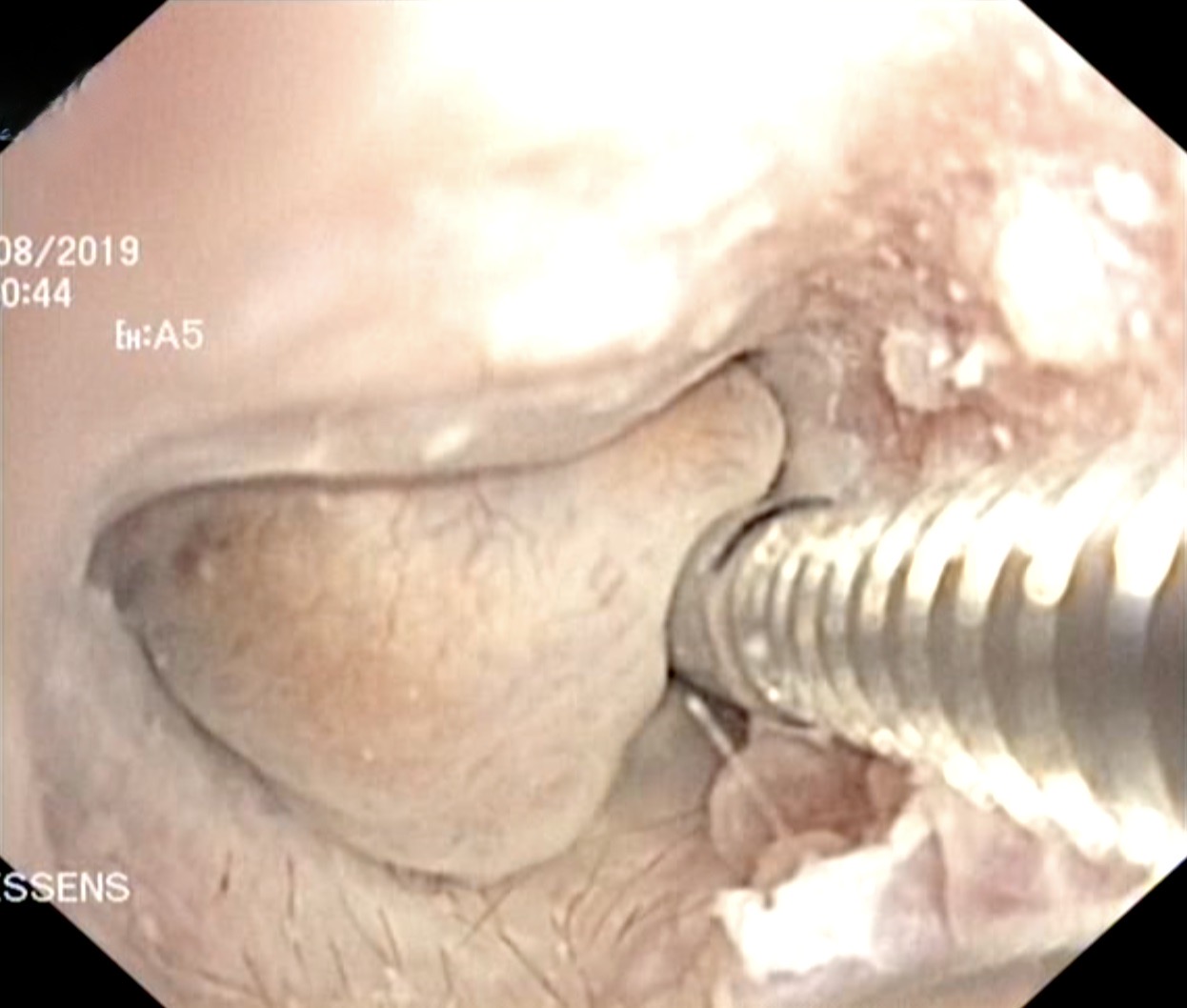

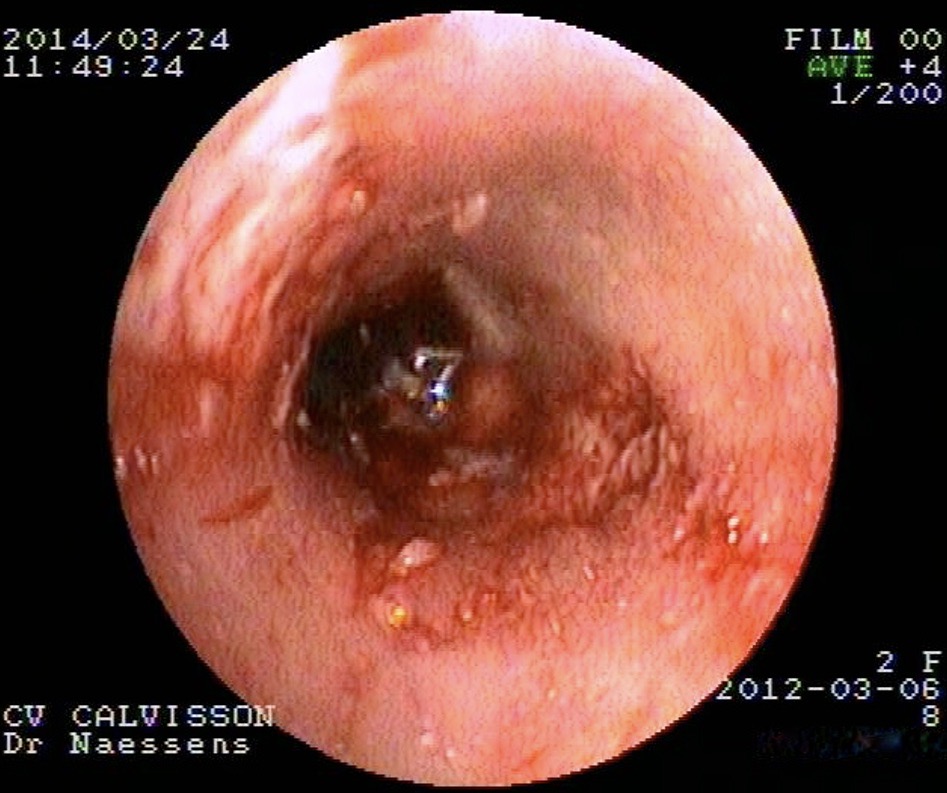

Photo de gauche : aspect d’un épillet, à l’extrémité du conduit auditif. Il est encore bien visible, mais il a quand même perforé le tympan. A droite : celui-ci avait traversé, il était déjà dans la bulle tympanique. On voit la pince le saisir tout à fait à gauche de l’image, au milieu du liquide de lavage.

Le traitement consiste évidemment à retirer l’épillet. Une sédation est souvent nécessaire, à cause de la très forte douleur qui fait vivement réagir le chien, dès que l’on effleure son oreille. Le conduit est examiné à l’aide d’un otoscope, et l’épillet retiré avec une pince spéciale (photo ci-dessus, et vidéo dans la page de ce site consacrée aux épillets). Les dégâts sont ensuite évalués (perforation du tympan ?) pour pouvoir mettre en place un traitement adapté : dans la plupart des cas, une simple pommade antibiotique est suffisante lorsque l’épillet n’a pas séjourné trop longtemps dans l’oreille et n’en a pas abîmé le conduit, mais parfois un traitement plus important (local et/ou général) est nécessaire, en cas de suppuration ou de tympan perforé.

Normalement, un simple otoscope suffit, pour retirer un épillet dans l’oreille, mais il y a des fois où un endoscope (vidéo-otoscope) est bien pratique ; et en plus, ça permet de prendre des photos ! A gauche : un épillet se cache derrière ce tympan, extrêmement gonflé. Avec un simple otoscope, il aurait été difficile de le repérer ! Au centre, la pince se glisse sous le tympan pour aller chercher l’épillet dans la bulle tympanique, et à droite, c’est fait : la pince ressort avec le brin d’herbe !

La prévention consiste à couper ou à raser les poils autour de l’entrée du conduit auditif, afin que l’épillet ne puisse pas s’accrocher et progresser jusqu’au conduit. On peut le faire soi-même, si le chien se laisse faire et que l’on dispose d’un minimum de matériel, ou bien le faire faire dans un salon de toilettage. On peut aussi recouvrir les oreilles avec un bonnet ou une résille. La meilleure prévention consiste évidemment à ne se promener que dans des endroits sans épillets… mais quand il y en a partout au printemps, c’est plus facile à dire qu’à faire !

A gauche : la face interne du pavillon a été tondue, ainsi que toute la région en-dessous de l’oreille : tout risque n’est pas écarté, mais les épillets auront tout de même plus de mal à s’accrocher. Ci-dessus : il faudra que les épillets se faufilent pour arriver jusqu’aux oreilles de Twiggy ! Notons au passage l’extrémité de la langue bien dentelée, conséquence d’une rencontre intempestive avec des chenilles processionnaires du pin.

Parasites, levures et bactéries

Avec les épillets, les agents infectieux (bactéries, levures) et parasitaires (gale d’oreilles), font partie des causes fréquentes d’otites chez nos animaux de compagnie. Il peut s »agir de causes primitives, ou secondaires à une autre pathologie. (Par exemple, une infection par des bactéries ou des levures venant compliquer une otite atopique).

1 – L’otacariase (gale des oreilles) et autres parasites

L’otacariase, (ou gale d’oreilles), est due, comme son nom l’indique, à un acarien, Otodectes cynotis, qui vit essentiellement dans le conduit auditif, et provoque de très vives démangeaisons (voir la vidéo ci-dessous). C’une cause fréquente d’otite chez le chien, le chat et les rongeurs. On en voyait sans doute plus il y a quelques années, quand l’hygiène des animaux de compagnie laissait un peu plus à désirer, mais on en rencontre encore, notamment chez les animaux vivant (ou ayant séjourné) en collectivité. Il s’agit en effet d’une affection très contagieuse, qui peut passer d’un chien ou d’un chat à l’autre à l’occasion d’un contact étroit et assez prolongé (chiens de chenil qui mangent tête contre tête, chats qui dorment blottis l’un contre l’autre, ou mère avec ses petits, ce qui explique que l’on voie souvent arriver, pour le premier vaccin, des chiots ou des chatons pleins de gale d’oreilles). Précision importante : même si votre chat qui se secoue la tête vient vous fait de gros mamours en se frottant contre votre oreille, aucun risque pour vous d’attraper ces petites bestioles !

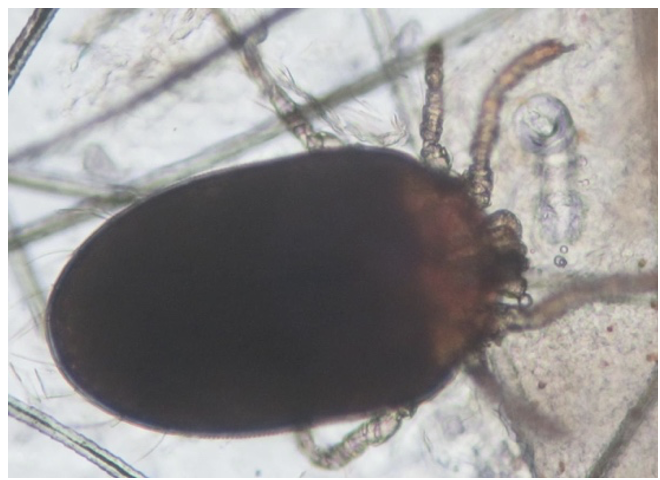

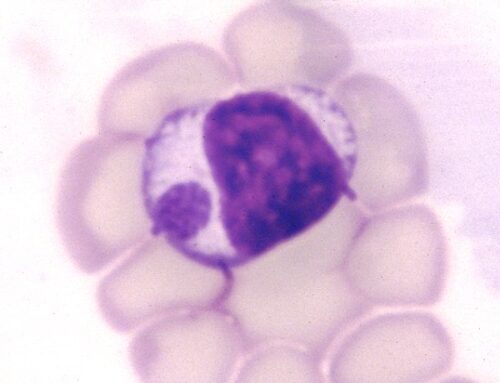

Le diagnostic ne pose généralement aucun problème. Il se fait souvent directement, en observant l’intérieur du conduit auditif avec un otoscope : à travers la loupe de ce dernier, on voit les acariens qui se déplacent à la surface du cérumen sous forme de tout petits points blancs, et si le chien ou le chat est suffisamment immobile, on arrive même à distinguer les petites pattes des parasites qui s’agitent. Sinon, on récupère un peu de cérumen, on l’écrase entre lame et lamelle, et on regarde au microscope : les acariens sont souvent nombreux, et si on ne les a pas trop écrasés, on les voit agiter leurs petits pattes. (Vidéo ci-dessous ; ci-contre : une otodecte femelle, prête à pondre un œuf).

La gale d’oreilles se traite simplement et efficacement, soit à l’aide de produits acaricides instillés directement dans le conduit, soit avec des antiparasitaires (comprimés ou spot-on) agissant par voie générale. Il est rare que l’oreille soit très abîmée, mais cela peut arriver sur des otacariases anciennes et surinfectées. Attention, la gale d’oreilles étant très contagieuse, il est obligatoire de traiter tous les animaux vivant ensemble pour se débarrasser pour de bon des petites bestioles.

Beaucoup plus rarement, on peut trouver d’autres parasites dans le cérumen d’un animal présentant une otite : par exemple des Demodex, que l’on trouve d’habitude sur le corps, et non dans le conduit auriculaire. (Photo ci-dessous à gauche : Demodex dans le cérumen d’un chat ; un œuf est visible dans le ventre du parasite, un autre en arrière de celui-ci). Après, on peut dire d’autres acariens qu’ils parasitent les oreilles, mais à l’extérieur, sur le pavillon, et non à l’intérieur du conduit : il ne s’agit donc pas d’otites parasitaires au sens strict. Cela dit, le pavillon auriculaire, (et notamment la zone de Henry), constitue l’une des localisations préférées des trombiculidés, ou aoûtats (ci-dessous à droite). Plus d’images de parasites dans le chapitre de ce site consacrée à la dermatologie, et plus particulièrement dans la page décrivant les raclages cutanés.

2 – Les levures : Malassezia pachydermatis

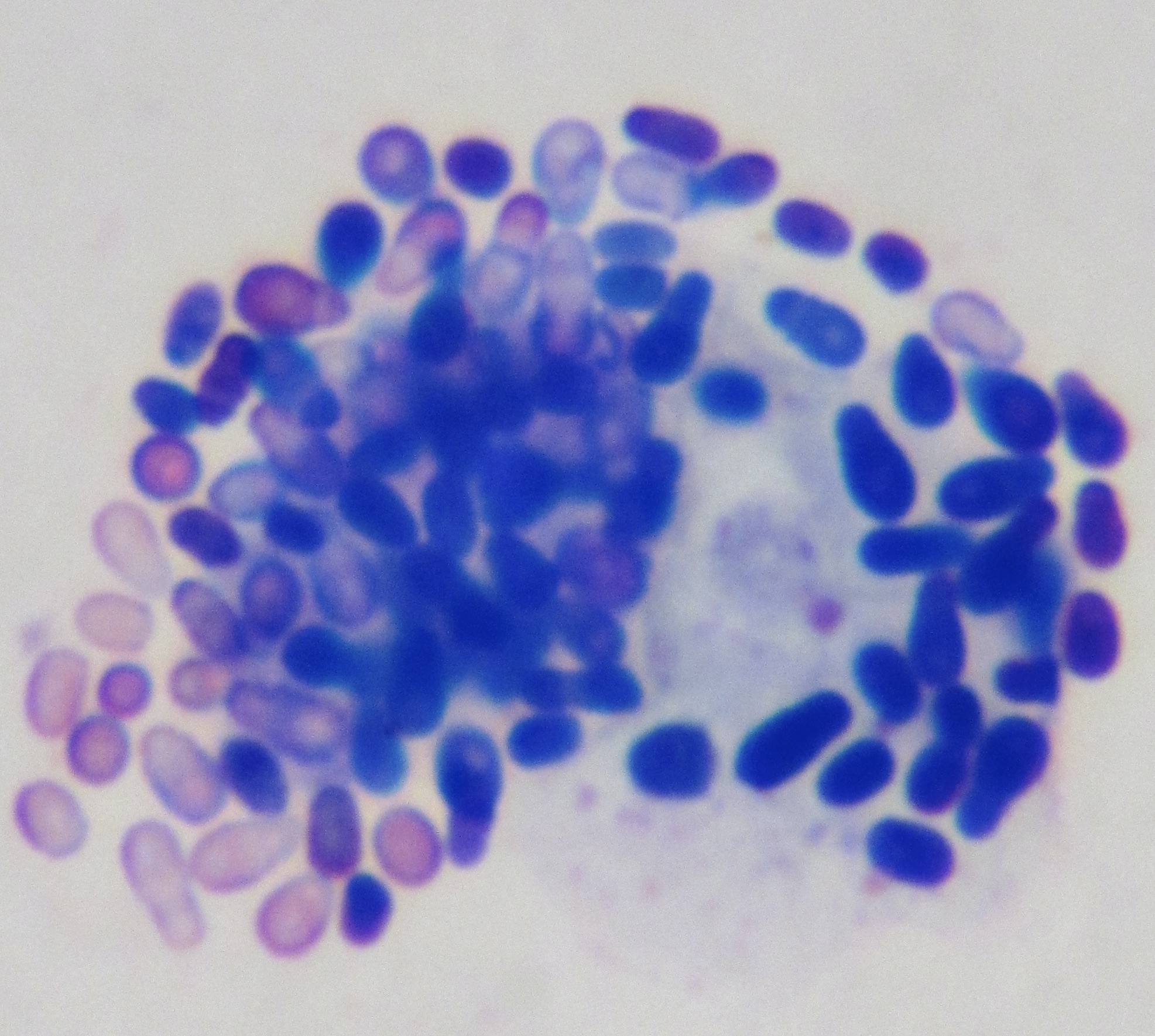

Lorsque l’on fait un prélèvement de cérumen dans une oreille enflammée, et qu’on le regarde au microscope après coloration, il est fréquent, surtout chez le chien, de trouver des levures, appartenant le plus souvent à l’espèce Malassezia pachydermatis (photo ci-dessous).

Attention, celles-ci peuvent être la cause de l’otite, mais elles peuvent aussi n’être là qu’en complication d’une otite pré-existante, notamment en cas d’atopie. Elles ne font alors que profiter de l’excellent milieu de culture constitué par un conduit enflammé, chaud et humide. Cela dit, une fois qu’elles se sont installées et multipliées, même secondairement à une autre cause, ces levures sont à l’origine d’une otite qui évolue pour son propre compte, et doivent donc être éliminées, même si cela ne dispense pas de rechercher une pathologie sous-jacente..

Le traitement passe par un nettoyage quotidien des oreilles (lavage « à grande eau » avec un produit de nettoyage, si possible actif sur les levures : des conseils pratiques et une vidéo sont à venir dans un autre article), puis par l’instillation de gouttes anti-inflammatoires et antifongiques. Ce traitement doit être assez prolongé pour être efficace (au moins une douzaine de jours).

3 – Les bactéries : Staphylocoques, pseudomonas et compagnie

Comme les levures, les bactéries peuvent être à l’origine de l’otite, ou venir en complication d’une autre cause (corps étranger, déformation du conduit…). Elles entraînent des suppurations qui peuvent être redoutables (notamment dans le cas d’infections à Pseudomonas aeruginosa), avec fréquemment une perforation du tympan. Comme pour Malassezia, les bactéries sont mises en évidence en quelques minutes, sur un prélèvement de pus, coloré, puis regardé sous le microscope.

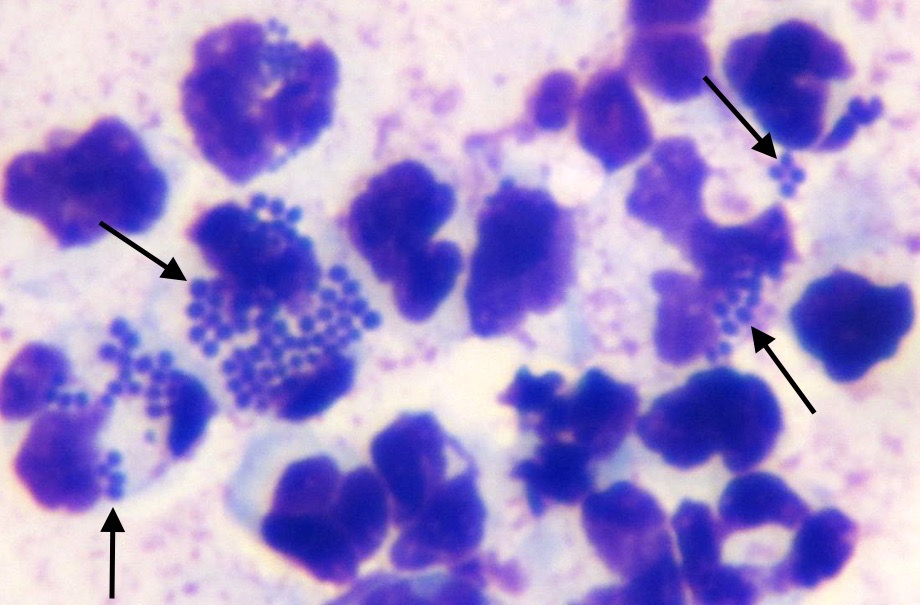

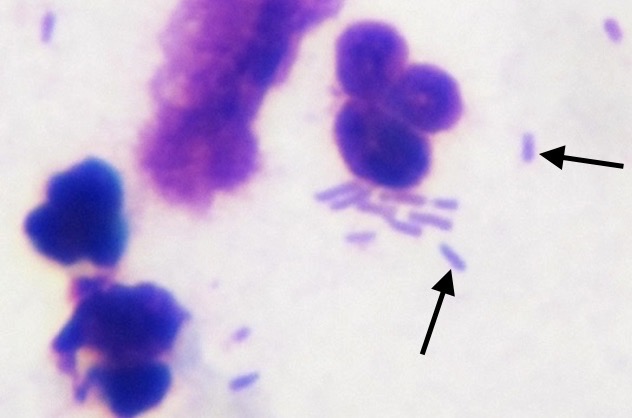

Étalement de pus d’oreilles : à gauche, nombreux polynucléaires neutrophiles (PNN, les cellules que l’on trouve dans le pus), dont plusieurs « digèrent » des bactéries en forme de coques (sphériques : flèches). À droite, PNN et bactéries en forme de gros bacilles (= bâtonnets) : la mise en culture de ces pus a montré qu’il s’agissait respectivement de Staphylocoques et de Pseudomonas.

Là encore, le traitement passe par des lavages abondants de l’oreille avec un produit de nettoyage antiseptique, afin d’éliminer mécaniquement la plus grande quantité possible de pus et de bactéries, puis par l’instillation de gouttes contenant un antibiotique généralement actif sur le germe observé sous le microscope. On est souvent amenés à demander un antibiogramme, soit en première intention devant une suppuration sévère, soit dans un deuxième temps, après échec d’un premier traitement : du pus est prélevé stérilement et envoyé à un laboratoire de bactériologie, qui identifiera précisément la bactérie en cause, et nous dira quel antibiotique aura le plus de chances de l’éliminer.

Et puis dans certains cas, ce sera plus compliqué, et l’otite ne guérira pas malgré un premier traitement médical. Il faudra alors chercher une cause sous-jacente, comme on l’a vu plus haut. Parfois, tout bêtement, après un bon nettoyage sous sédation, on aura la surprise de voir apparaître un bel épillet, passé inaperçu lors d’un premier examen dans un conduit très rétréci et envahi par le pus. Sinon, on aura intérêt à y aller voir d’un peu plus près, en utilisant notamment un endoscope. On pourra, par exemple, découvrir un tympan percé ou bombé, laissant supposer une infection de l’autre côté, dans la bulle tympanique : on pourra alors y faire des prélèvements pour bactériologie, et réaliser des lavages. Des tumeurs ou des polypes peuvent aussi se cacher sous une otite bactérienne récidivante : on en parle un peu plus loin. Quand on suspecte un problème très profond, notamment à l’intérieur d’une bulle tympanique, le diagnostic passera alors par la réalisation d’un scanner. Dans ces cas compliqués, une fois le diagnostic établi, on pourra être amené à traiter chirurgicalement avec, par exemple, une trépanation de la bulle tympanique, voire une exérèse complète du conduit auditif et de la bulle tympanique. Ces interventions sont heureusement rarement nécessaires et réservées aux cas les plus sévères… mais elles peuvent permettre à un chien qui souffre de son oreille et garde la tête penchée en permanence, depuis des années, de ne plus souffrir et de retrouver un port de tête normal.

L‘atopie

Bon, si on veut bien parler de l’atopie, (ou dermatite atopique canine = DAC), on est partis pour 50 pages alors que là, on a juste un paragraphe dans un article consacré aux otites, donc on va essayer de faire simple et efficace.

D’abord, qu’est-ce que c’est que l’atopie ? Il en existe de nombreuses définitions qu’on va essayer de résumer en disant qu’il s’agit d’une maladie chronique (= récidivante : on la contrôle, mais on ne la guérit pas), inflammatoire et prurigineuse (c’est à dire qui fait gratter), due 1) à la réaction d’une partie des défenses de l’organisme (pour les scientifiques : les immunoglobulines E ou IgE), à des allergènes de l’environnement (poussières, pollens…), alimentaires, ou microbiens, et 2) à des anomalies de la barrière cutanée. Pour faire encore plus court : les chiens atopiques sont allergiques, et ont une peau anormale. Il en résulte une inflammation chronique de leur peau, avec rougeurs et démangeaisons. Et on ajoutera qu’il existe une prédisposition raciale : bouledogue français et bulldog anglais, westie, labrador et golden retriever, boxer, bull terrier, shar peï…

Tout ça, c’est bien joli, me direz-vous, mais quel rapport avec les otites ? Il y en a deux : d’abord, l’atopie provoque des lésions cutanées qui touchent le plus souvent l’extrémité des membres, la face (dont les pavillons des oreilles dans 58% des cas, mais aussi les lèvres et les paupières), les grands plis et la région anale. Ensuite, les allergies sont la principale cause des otites érythémato-cérumineuses (OEC) qui se traduisent, comme leur nom l’indique, par un érythème (= rougeur) et une production excessive de cérumen. Dans 20 à 30% des cas, ces otites sont même l’unique manifestation de l’atopie, en dehors de toute manifestation cutanée. Donc en résumé, une atopie peut causer une OEC dans le conduit, et des symptômes cutanés dans le pavillon !

Photo de gauche : otite érythémato-cérumineuse chez un jeune bouledogue français présentant, dès l’âge de quatre mois, des symptômes très évocateurs d’atopie, avec des démangeaisons des oreilles, des extrémités, et de la région anale. Un cérumen abondant était présent dans le conduit auditif : on en voit ici un échantillon à l’extrémité du coton-tige. NB : le coton-tige est ici utilisé pour prélever un peu de cérumen dans la partie haute du conduit, et l’analyser afin de rechercher des parasites, des levures… comme décrit précédemment. Mais un coton-tige ne doit JAMAIS être utilisé pour nettoyer le conduit : on ne fait alors qu’enfoncer le cérumen ! Photo de droite : Après le conduit, le pavillon, avec ces plis très épaissis, enflammés, craquelés, dits « en peau d’orange », qui en arrivent à obstruer totalement l’entrée du conduit auditif.

Evidemment, tout cela serait encore trop simple si l’on n’avait pas en plus quelques petites complications. Côté conduit, l’excès de cérumen constitue un parfait milieu de culture pour les levures et bactéries dont nous avons parlé plus haut, ce qui entraîne, évidemment, suppurations, sténose du conduit, atteintes du tympan, etc. Côté pavillon… il suffit de regarder la photo ci-dessus, avec les macérations et surinfections entre ces plis hypertrophiés, obstruction de l’entrée du conduit, etc. Inutile de dire à quel point tout cela est suintant, malodorant, et très prurigineux et douloureux pour le chien.

Le traitement de fond est bien sûr celui de l’atopie, qu’on ne développera pas ici. Localement… on va combattre les effets, avec des lavages du conduit pour éliminer le cérumen en excès, des anti-inflammatoires, des antibiotiques et/ou antimycosiques pour traiter les surinfections… à voir au cas par cas avec votre vétérinaire.

Les tumeurs et polypes du conduit auditif

Un polype ou une tumeur, même bénigne, qui se développent à l’intérieur de l’oreille, indépendamment d’une éventuelle malignité, agissent comme un corps étranger, et provoquent une gêne pour le chien ou le chat : une inflammation, voire une suppuration se développent dans la plupart des cas.

Les tumeurs se développent à partir des glandes qui bordent le conduit auditif. Il s’agit généralement d’adénocarcinomes pour les formes malignes, (les plus fréquentes), et d’adénomes pour les formes bénignes. Les chats sont plus souvent atteints que les chiens. Les otites chroniques constituent un facteur favorisant ; les cockers et les bergers allemands sont des races prédisposées… mais peut-être parce que les otites chroniques sont fréquentes dans ces deux races. Ces tumeurs peuvent s’ulcérer, saigner, s’infecter, obstruer le canal, et on se retrouve donc avec une inflammation, souvent suppurée, et les odeurs, douleur et fortes démangeaisons qui vont avec. S’il y a atteinte de l’oreille moyenne ou interne, on aura en plus des troubles de l’équilibre, une tête penchée, des mouvements anormaux des yeux… Et bien sûr, si la tumeur est maligne, il y a un risque de dissémination, en premier lieu aux ganglions régionaux. Le traitement est chirurgical ; il peut être limité et curatif pour les tumeurs bénignes, mais il est beaucoup plus agressif pour les tumeurs malignes, puisqu’il peut consister en un retrait complet du conduit auditif, et éventuellement de la bulle tympanique en plus.

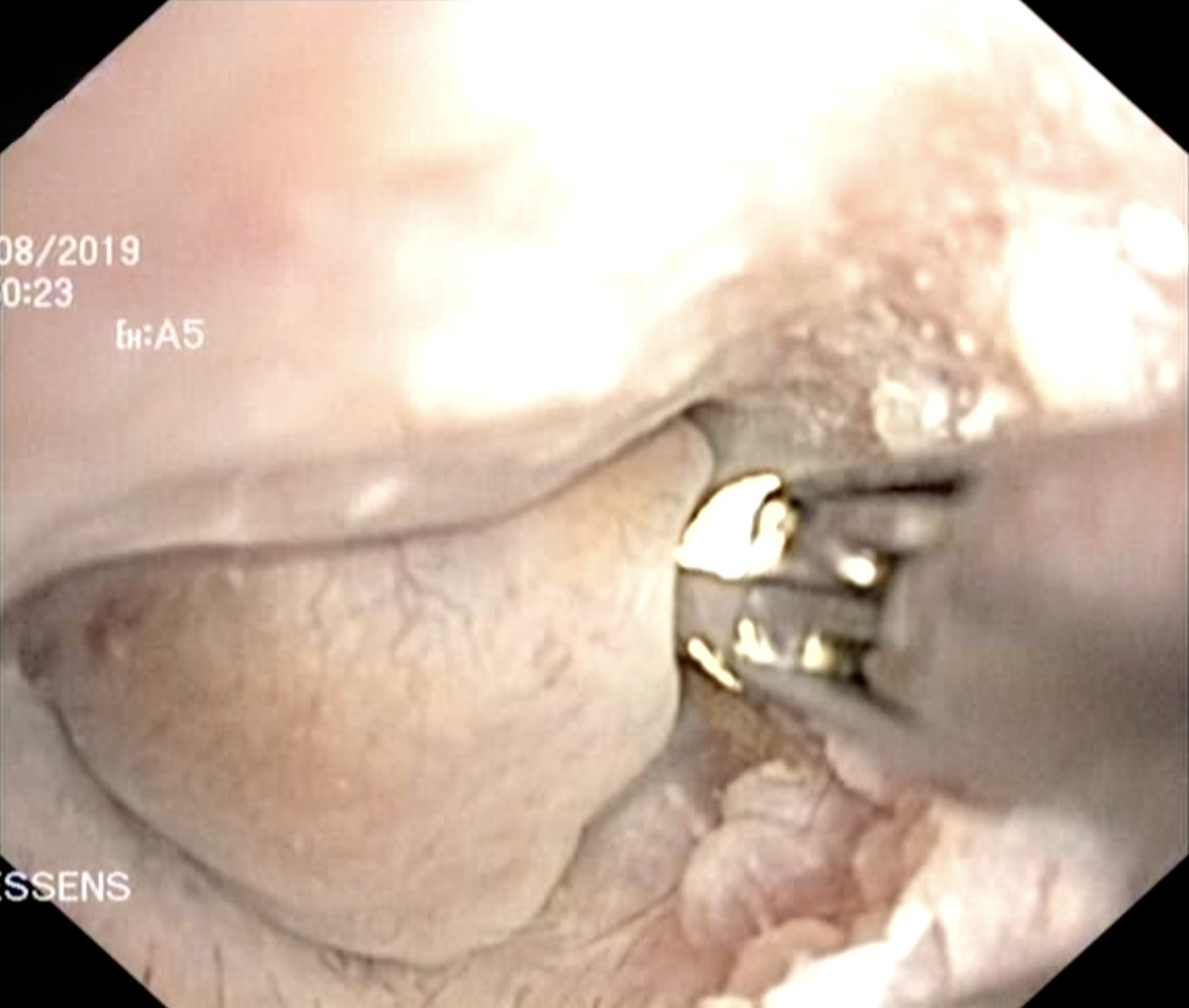

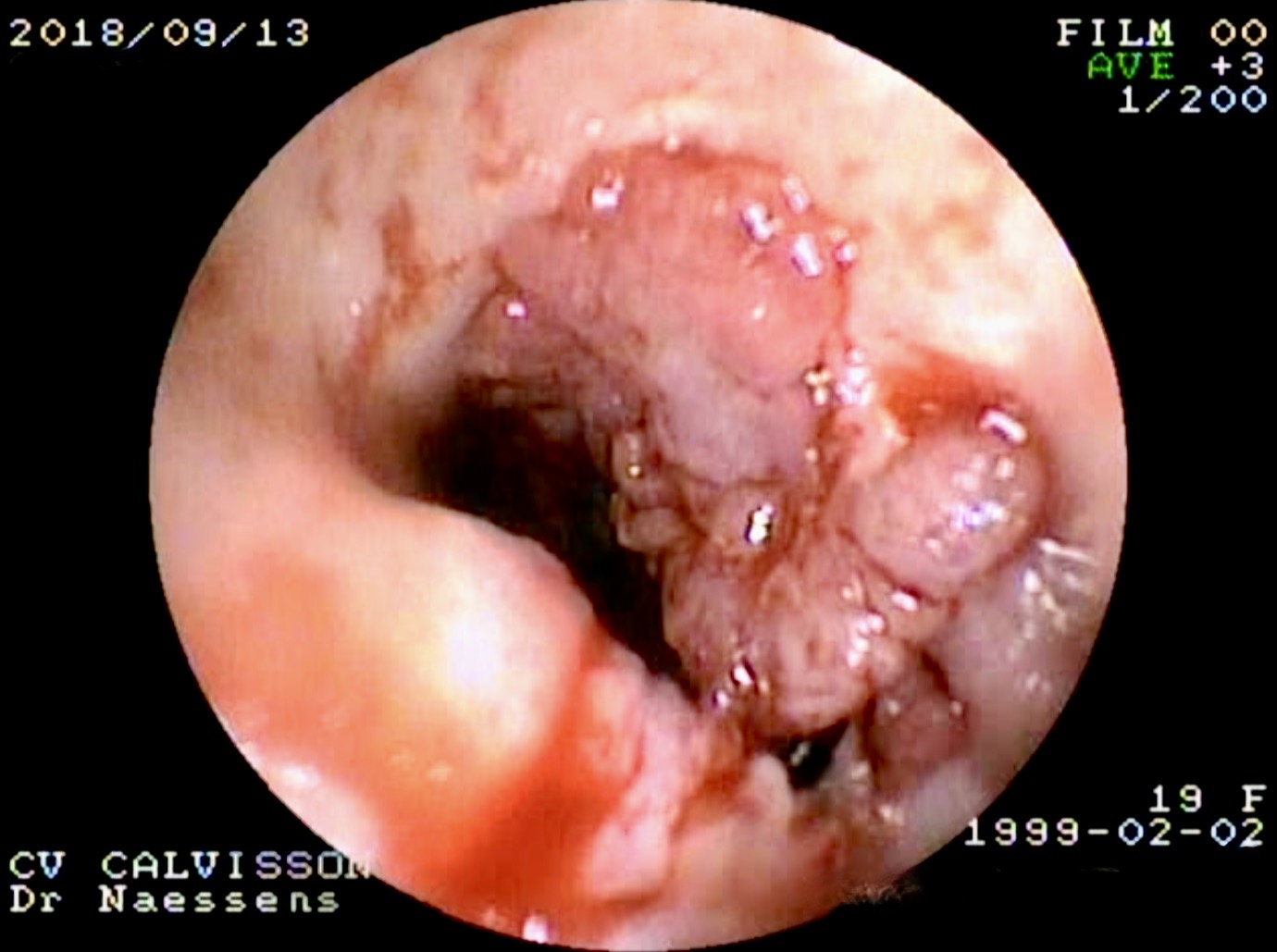

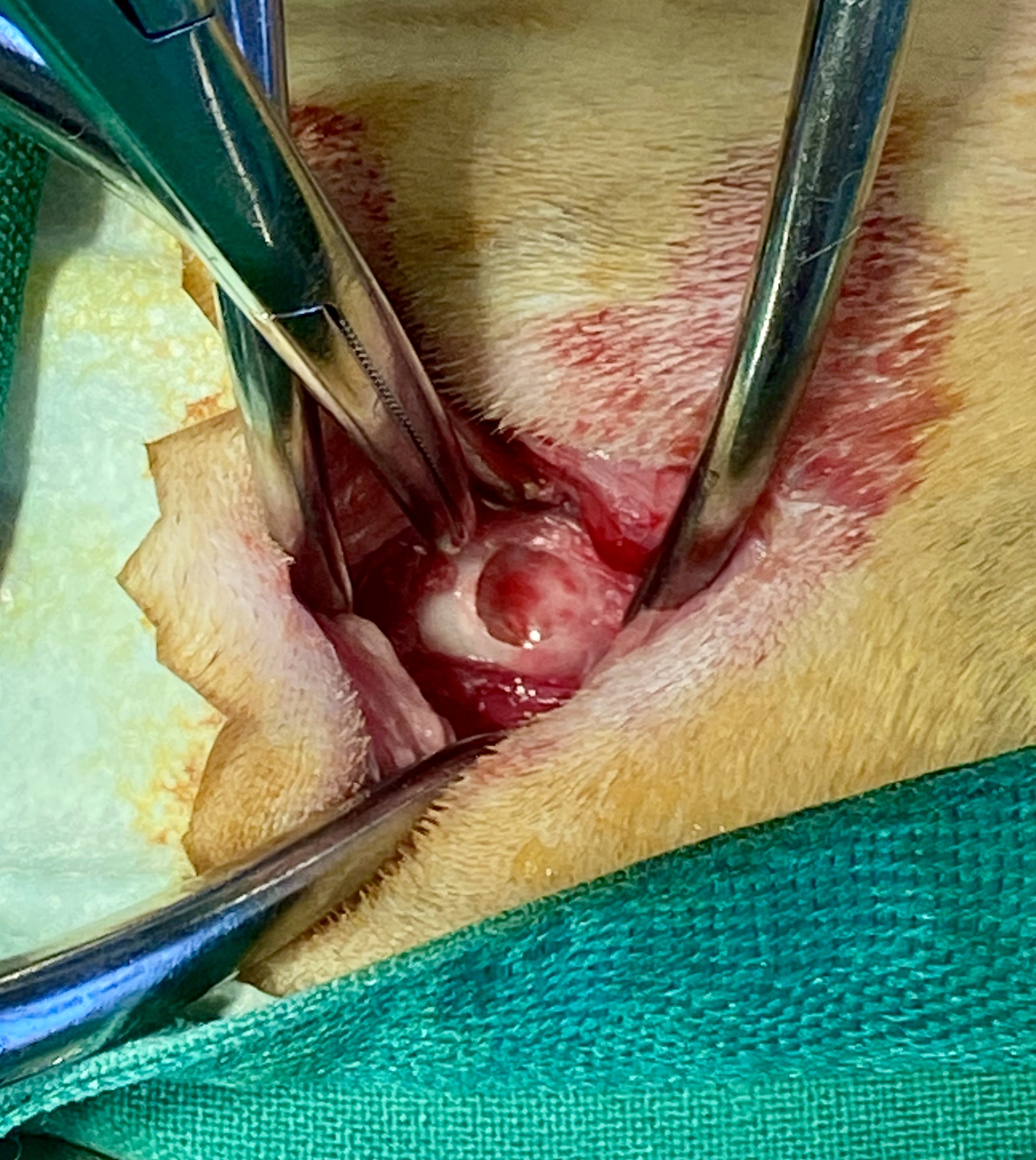

Photo de gauche : tumeur de grande taille dans la portion horizontale du conduit auditif d’une chatte de 19 ans, présentée pour une otite chronique évoluant depuis plusieurs mois. A droite : prélèvement d’un morceau de tumeur pour analyse, par une pince à biopsie à droite de la photo. L’examen histologique a conclu à un carcinome épidermoïde, avec un risque de croissance localement infiltrante et délabrante – ce qui était déjà le cas.

Moins embêtants que des tumeurs, surtout malignes, mais bien gênants quand même, il existe aussi chez le chat, (surtout les jeunes de moins de trois ans), des polypes nasopharyngés. Qu’est-ce que c’est encore que ça, me direz-vous ? Eh bien il s’agit de masses pédiculées de forme ovale, bien lisses, blanches ou roses, dont la taille varie de quelques millimètres jusqu’à deux centimètres de diamètre. On ne peut pas vraiment parler de tumeurs, même bénignes, dans la mesure où leur analyse histologique montre qu’ils sont de nature purement inflammatoire. Une inflammation chronique de l’oreille moyenne ou du nasopharynx (due à un virus du coryza ?) pourrait être à l’origine des polypes… à moins que ce ne soit la présence des polypes qui déclenche une inflammation chronique ! Une origine congénitale est également suspectée.

Pour comprendre la suite, retournons jeter un coup d’œil au schéma tout en haut de cet article : la localisation initiale des polypes nasopharyngés est difficile à déterminer : le pédicule pourrait être issu de la muqueuse de la bulle tympanique, de la trompe d’Eustache ou du nasopharynx, mais il semble que c’est plutôt du côté de la bulle tympanique qu’il faut chercher. Après quoi, au fur et à mesure qu’ils grossissent, ils vont s’étendre vers le conduit auditif, (après avoir percé le tympan) dans un tiers des cas, dans la trompe d’Eustache, (jusqu’à déboucher dans le nasopharynx), dans un deuxième tiers… et des deux côtés à la fois dans le tiers restant ! Les symptômes découlent de la localisation : côté nasopharynx, ce sont ceux d’une obstruction chronique des voies respiratoires : respiration bruyante et/ou bouche ouverte, toux, éternuements etc. Côté conduit auditif, une otite : l’oreille coule, le chat se la gratte… Et pour la bulle tympanique, avec tous les nerfs qui passent autour : pertes d’équilibre, tête penchée, nystagmus (= mouvements anormaux des yeux), syndrome de Claude – Bernard – Horner (voir plus loin)…

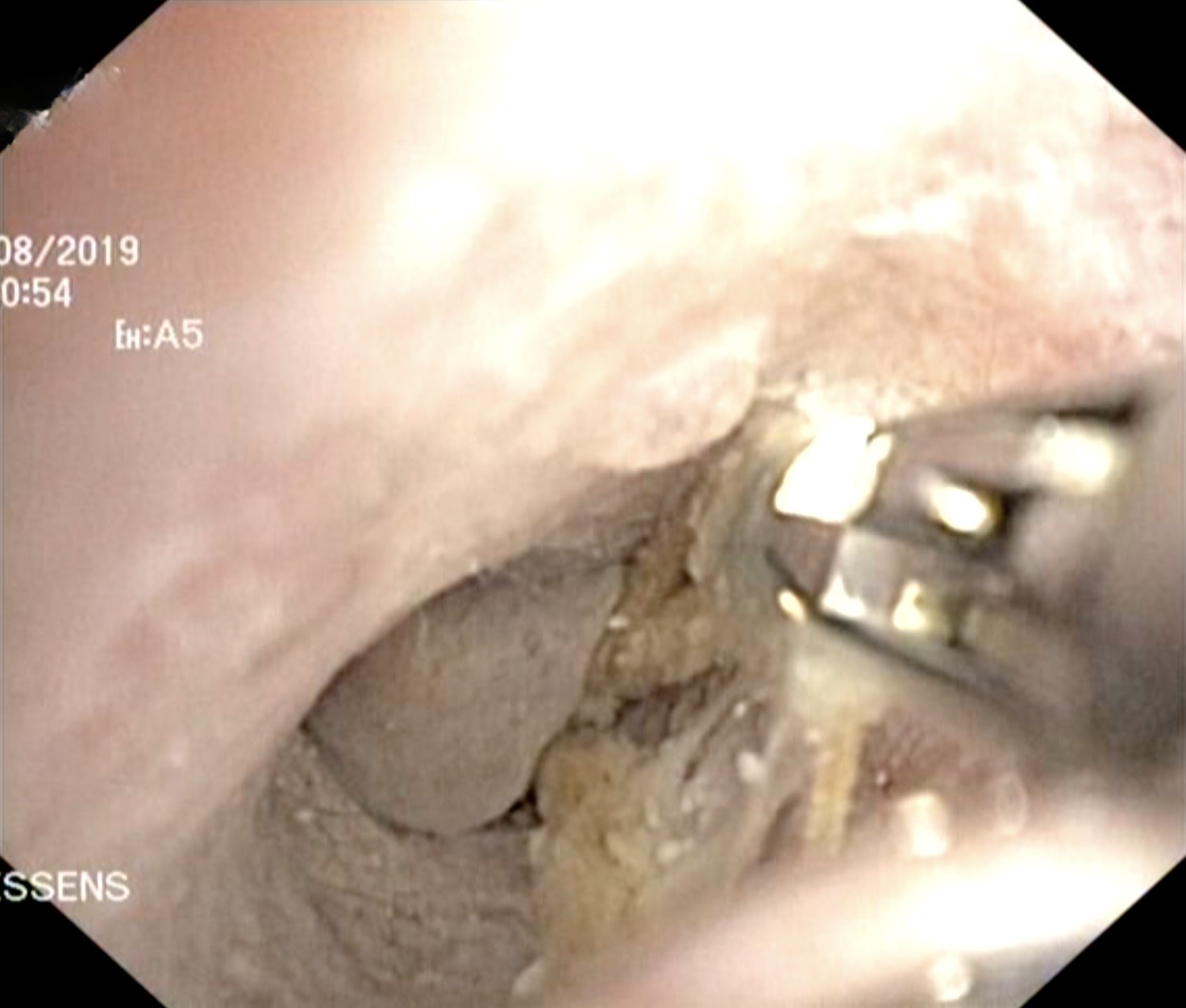

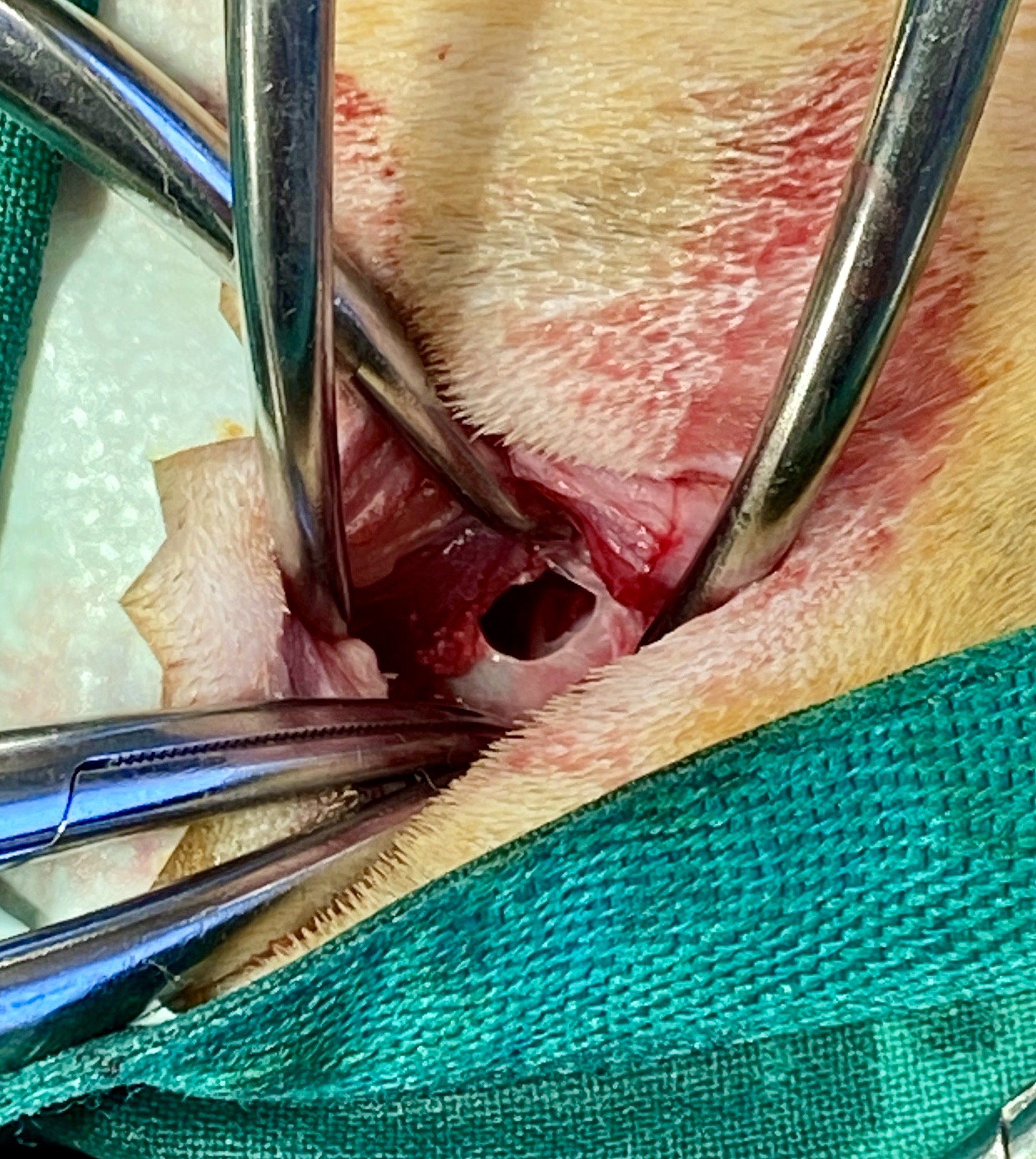

Examen endoscopique du conduit auditif d’une chatte Maine Coon de deux ans, souffrant d’une otite suppurée depuis plus d’un an. Photo de gauche : après lavage du conduit, on découvre un superbe polype qui en occupe toute la largeur. A droite : le polype a été retiré, on peut constater la disparition du tympan. L’examen histologique après exérèse a montré qu’il s’agissait bien d’un polype nasopharyngé.

Les polypes du conduit auditif peuvent être visualisés avec un simple otoscope, ou mieux, avec un endoscope, notamment pour bien évaluer l’état du tympan. Côté nasopharynx, on va regarder au-dessus du voile du palais, là aussi de préférence avec un endoscope, et on voit le polype qui pendouille à la sortie de la trompe d’Eustache. Pour les bulles tympaniques, on peut y jeter un coup d’œil avec l’endoscope à travers le tympan déchiré, ou rechercher une opacité anormale à la radio, mais l’idéal reste le scanner.

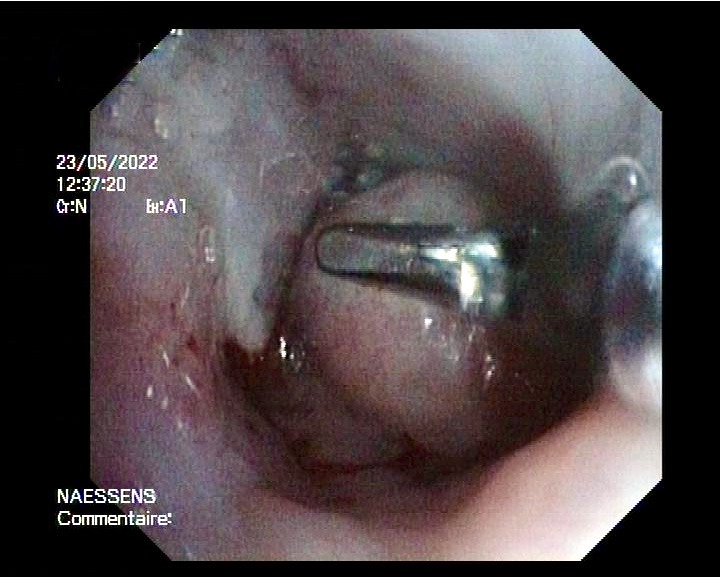

Aspect d’un polype, vu cette fois de l’autre côté, chez un chat européen de 12 ans présenté pour otite ancienne, syndrome vestibulaire (pertes d’équilibre, tête penchée) et gêne respiratoire évoluant depuis plusieurs mois. Photo de gauche : vue par endoscopie du polype qui émerge de la trompe d’Eustache dans le nasopharynx, au-dessus du voile du palais. Au premier plan, la pince prête à saisir le polype. A droite : le polype une fois arraché, avec son long pédicule.

Pour le traitement, il existe grosso modo deux techniques. La plus simple : on attrape le polype (côté conduit auditif ou côté nasopharynx), et on tire dessus. Si on l’arrache en entier, c’est bien, s’il en reste un morceau, ça récidivera. Ou alors on trépane la bulle tympanique, puisque c’est le plus souvent là que prennent naissance les polypes, et on fait un curetage. C’est plus compliqué, mais le polype a moins de chances de récidiver. On peut aussi faire les deux à la fois, tout cela est évidemment à discuter au cas par cas avec votre vétérinaire. Enfin, si le polype est vraiment difficile d’accès ou le conduit auditif très abîmé, on peut être conduit à réaliser un abaissement, voire une ablation du conduit auditif externe.

Visualisation d’un polype au fond de l’oreille d’un basset hound souffrant d’otite chronique : le polype apparaît d’abord indistinctement au milieu du pus, puis bien nettement après lavages du conduit. On assiste ensuite à l’extraction d’un premier morceau du polype. La dernière partie de la vidéo montre le contrôle du fond de l’oreille en fin d’intervention : il n’y a plus de tympan, il a été perforé lorsque le polype est sorti de la bulle tympanique ; seuls persistent un petit caillot et un peu de fibrine sur les parois.

Photo de gauche : trépanation d’une bulle tympanique, chez un chat : on voit que l’intérieur n’a pas l’air bien net ! Au centre : un polype, extrait de la bulle tympanique. A droite : après extraction du polype et curetage, ça semble déjà beaucoup plus propre !

Dermite solaire et tumeurs du pavillon chez les chats blancs

Toutes les tumeurs ne sont pas cachées dans l’obscurité du conduit auditif, il y en a aussi en pleine lumière, sur le pavillon. Et c’est ça le problème, justement, que le pavillon est en pleine lumière, parce que tout commence par des coups de soleil répétés, et qu’à la longue, ceux-ci se transforment en tumeurs. On détaille, mais pas trop, parce que le sujet fait déjà l’objet d’un article dans la partie consacrée à la cancérologie, avec plein de photos. (Attention quand même avant d’y aller voir, parce que certaines photos peuvent choquer).

La vie est injuste pour les chats blancs – puisque c’est d’eux qu’il s’agit : en plus d’être sourds, (certains, pas tous quand même, voir un peu plus loin), ils sont donc exposés aux coups de soleil sur les pavillons des oreilles. (Mais aussi le nez, le menton… notons que les chats d’autres couleurs, mais avec les oreilles blanches, peuvent avoir le même problème). On voit d’abord apparaître une rougeur et un squamosis à l’extrémité du pavillon, là où les poils sont les plus rares. Puis, au fur et à mesure que la dermite progresse, des croûtes et des ulcérations apparaissent, et le bord du pavillon s’enroule sur lui-même (photos ci-dessous). Finalement, des tumeurs (en l’occurrence des carcinomes épidermoïdes), se développent sur ces lésions actiniques (= dues à un rayonnement) : au début, ce sont de simples petits nodules qui saignotent, mais si on laisse traîner, on finit par se retrouver avec d’énormes masses qui rongent l’oreille et une partie de la face du chat, et peuvent métastaser à d’autres organes.

Photo de gauche : une dermite solaire déjà bien avancée, mais on n’en est (peut-être) pas encore au

stade de la tumeur : l’extrémité des oreilles est croûteuse, a tendance à s’enrouler… et la truffe est également bien attaquée ! Ci-dessus : ça y est, la tumeur est là, l’oreille gauche est bien rongée, et la droite prend le même chemin.

La prévention consiste à mettre les oreilles du chat à l’abri du soleil, dès l’apparition des toutes premières lésions : on peut garder Félix à l’intérieur, de préférence tout le temps, ou a minima quand il y a du soleil, qu’il soit voilé ou pas. (Bon courage si le chat a l’habitude de vagabonder nuit et jour dans la nature : plus d’infos à ce sujet par ici et par là). Une solution plus raisonnable est de mettre de l’écran total sur les pavillons des deux oreilles, une ou deux fois par jour. (Plus difficile sur la truffe, car la crème sera éliminée en quelques coups de langue).

Une fois les lésions bien installées, a fortiori si on en est au stade du carcinome, (photo ci-dessus), il ne reste pas d’autre solution que de couper les oreilles à ras ! (photos ci-dessous). Évidemment, cela change un peu la physionomie du matou, mais une fois que les poils ont repoussé, on s’y fait très bien, et le chat est beaucoup moins traumatisé que son propriétaire par son nouveau look ! Si la chirurgie est exclue pour une raison ou pour une autre, on peut obtenir des résultats intéressants avec une pommade active sur les carcinomes, mais cette option n’est envisageable que sur des lésions débutantes… et sur les oreilles (pas sur la truffe, pour la même raison que l’écran total).

Photo de gauche : Mimine, deux ans après son otectomie. Si elle a l’air furieuse sur la photo, c’est parce qu’elle vient de passer un petit moment à la clinique, et pas à cause de son changement de look – au demeurant pas du tout choquant, une fois qu’on s’y est habitué. Même chose pour la minette sur la photo de droite : une fois les poils repoussés, le résultat esthétique est tout à fait acceptable, et la chatte n’en a jamais semblé traumatisée.

Les othématomes

On reste dans le pavillon, avec les othématomes : On a parfois la surprise de retrouver son chien (ou plus rarement son chat), avec une boule, plus ou moins importante, sur le pavillon d’une oreille. Si l’on appuie dessus, pas de doute, c’est du liquide (en l’occurrence du sang), qu’il y a à l’intérieur. En général ce n’est pas douloureux, mais ça peut gêner le chien, qui secoue alors la tête.

On ne sait pas toujours à quoi est dû un othématome. Dans un certain nombre de cas, on trouve une bonne otite associée, et la cause est alors évidente : à force de se secouer, le chien a fait éclater un petit vaisseau sanguin dans le pavillon, et le sang s’est répandu entre le cartilage et la peau de l’oreille jusqu’à constituer cette poche. Et puis le reste du temps, on ne trouve rien d’anormal dans les conduits auditifs, et la rupture du vaisseau sanguin semble donc avoir été spontanée. (Photo ci-contre : othématome sur l’oreille droite d’Ulysse).

De multiples traitements ont été essayés avec plus ou moins de succès. L’intervention la plus classique, et certainement l’une des plus efficaces pour éviter les récidives, même si celles-ci restent toujours possibles, consiste à inciser l’hématome, puis à plaquer les deux feuillets de l’oreille l’un contre l’autre à l’aide d’une plaque de mousse traversée par de multiples sutures, jusqu’à cicatrisation. Le chien doit malheureusement porter une collerette pendant ce temps, pour l’empêcher de tout arracher.

Si l’on veut essayer d’éviter la chirurgie, il est aussi possible de ponctionner l’hématome afin d’en aspirer le contenu – à condition toutefois que les gros caillots, souvent présents dans l’othématome, se laissent aspirer – puis d’injecter des corticoïdes à l’intérieur de la poche. Des corticoïdes peuvent aussi être administrés par voie générale, pour leur effet anti-inflammatoire, et aussi parce qu’une origine à médiation immune a parfois été évoquée. Mais si la procédure est plus légère, les résultats en sont aussi plus incertains ! De nombreuses autres techniques, (injection de colle, traitement par laser…) ont été proposées avec plus ou moins de succès.

En haut à gauche : aspect de l’othématome nettoyé et désinfecté, prêt à être incisé (en haut à droite). Ci-dessus à gauche : après incision de l’othématome, une plaque de mousse est appliquée sur la face interne de l’oreille, et bien plaquée à celle-ci par de multiples points qui ressortent sur la face externe (ci-dessus à droite). Les feuillets de l’oreille cicatrisent ainsi bien collés l’un à l’autre, sans laisser de place pour un nouvel hématome.

Et si l’on ne traite pas, me direz-vous ? eh bien dans quelques cas, l’hématome va grossir jusqu’à envahir la totalité du pavillon, et la pression alors exercée pourra être gênante ou douloureuse pour le chien. Dans le pire des cas, le sang collecté à l’intérieur de l’hématome pourra s’infecter, l’othématome évoluant alors vers un abcès beaucoup plus embêtant à traiter. Le reste du temps, l’hématome se contente de se résorber, avec une rétraction cicatricielle : on se retrouve alors avec une oreille toute ratatinée, avec un aspect en chou-fleur, et un préjudice essentiellement esthétique. Donc si vous êtes fier du beau visage régulier et symétrique de votre chien, a fortiori s’il s’agit d’un animal de concours, il vaut mieux opérer. Si le chien est vieux, qu’une anesthésie serait risquée, que l’othématome n’est ni trop gros, ni trop gênant, et que l’esthétique du toutou n’est pas un sujet primordial, on peut essayer de le laisser comme ça.

La surdité

Il faut quand même en dire un mot, même si, contrairement à tous les problèmes précédents, on ne peut que la constater sans pouvoir y faire grand chose, du moins dans l’immense majorité des cas.

On observe d’abord des surdités congénitales, certaines races ou catégories de chiens et de chats étant prédisposées : les dalmatiens et les chats blancs, par exemple, présentent un risque de surdité augmenté. (Attention, ça ne veut pas dire que tous les dalmatiens et tous les chats blancs sont sourds ! Il y a juste un risque augmenté par rapport à la population générale). La surdité est alors constatée dès le plus jeune âge.

Un dalmatien à gauche, un chat blanc aux yeux bleus, (aïe aïe aïe !), à droite.

Le cas des chats blancs est intéressant : environ 20% des chats blancs qui n’ont pas les yeux bleus sont sourds. Ce pourcentage monte à 65 à 85% (selon les études), chez les chats blancs aux yeux bleus. Chez les chats blancs aux yeux vairons avec un seul œil bleu, 40% sont sourds, et détail amusant (si l’on peut dire), s’ils ne sont sourds que d’une oreille, c’est celle du côté de l’œil bleu ! Sans trop entrer dans les détails, l’une des principales causes qui conduisent à la couleur blanche chez le chat est la présence homozygote (WW) ou hétérozygote (Ww) d’un gène… qui masque la couleur qui aurait dû être celle du chat s’il n’avait pas été porteur de ce gène ; (W pour white, of course). Or, il se trouve que cette mutation favorise aussi l’expression d’un autre gène provoquant une dégénérescence de la cochlée, dont on a parlé au début de cet article ; (la structure de l’oreille interne qui assure la transformation des vibrations sonores en un signal électrique). Attention, tout cela n’est pas aussi simple, d’autres facteurs génétiques ou environnementaux interviennent dans l’histoire.

Mentionnons que certains chiens ou chats peuvent naître sourds à cause d’une infection transplacentaire, si maman a développé une infection pendant la gestation, mais ce n’est quand même pas bien fréquent.

Parmi les surdités acquises, la presbyacousie, liée au vieillissement, est une autre grande cause de surdité. Elle ne reconnaît pas une origine unique : comme souvent dans les problèmes de vieillissement, c’est un peu tout dans le système auditif qui se détraque à la fois ! En général, ça commence doucement, avec une atteinte seulement partielle, et personne dans l’entourage ne s’aperçoit de rien. Et puis un beau jour, souvent vers l’âge de 10-12 ans, (mais parfois moins et d’autres fois beaucoup plus), les propriétaires constatent brusquement que leur animal n’entend plus rien du tout, ce qui peut donner l’impression que la surdité s’est installée d’un seul coup, alors que ça fait un bon moment que le problème évolue à bas bruit – si l’on peut dire. Si l’on considère la question sous l’angle comportemental, à ces dysfonctionnements organiques pourrait s’ajouter une perte d’intérêt pour l’environnement, chez de vieux animaux qui perdent un peu la tête (syndrome confusionnel des chiens ou chats âgés, qui ressemble à l’Alzheimer chez l’humain). Ces animaux ne réagiraient donc plus à la plupart des bruits de leur environnement, sauf à ceux qui les motivent vraiment, comme les bruits de laisse ou de cuisine chez le chien, avant de devenir complètement sourds quand plus rien ne fonctionne. Il n’existe pas de traitement pour la presbyacousie. Si l’animal présente des signes en faveur d’un syndrome confusionnel, on peut toujours traiter dans cette direction : ça ne peut faire que du bien.

RanTanPlan, 14 ans et sourd comme un pot : on peut lui mettre AC/DC à cinquante centimètres des oreilles, il continue son somme comme si de rien n’était. Et puis on allume la lumière, ou on lui effleure la tête, et là on a un réveil en mode : j’ai raté quelque chose ?

Donc, surdité congénitale au début de la vie, presbyacousie à la fin… et entre les deux ? Eh bien on a les surdités dues à tous les problèmes qu’on a évoqués plus haut : les conduits auditifs obstrués (parfois complètement) par des plis, des polypes ou des tumeurs, et/ou remplis de cérumen, de pus ou autres sécrétions ; les tympans épaissis et/ou perforés ; les infections ou tumeurs des oreilles moyenne et interne… Notons tout de même que malgré toutes ces lésions, les surdités complètes dues à des infections, inflammations ou tumeurs de l’oreille sont rares : 2% des cas d’otite externe ou moyenne. Déjà, les deux oreilles ne sont pas toujours atteintes, et même quand c’est le cas, la perte d’audition n’est souvent que partielle, ce qui fait que la plupart du temps, les propriétaires de l’animal ne s’aperçoivent de rien, ou presque.

A gauche, un conduit auditif complètement obstrué par les plis sur une otite à Malassezia, à droite un tympan lésé et percé, sur une otite bactérienne. Et pourtant, aucun défaut d’audition n’avait été noté chez ces deux chiens.

Et puis pour être complets (ou presque), on citera aussi parmi les causes de surdité des infections ou inflammations cérébrales (par exemple dans la maladie de Carré), des tumeurs cérébrales, des toxiques (certains médicaments administrés par voie générale ou directement dans l’oreille), des traumatismes acoustiques, (on n’amène pas son chaton au Hellfest), un peu l’hypothyroïdie… mais ces cas de surdité restent tout de même anecdotiques.

Conséquences indirectes de la surdité : un chat sourd peut vocaliser très fort quand il a quelque chose à exprimer, dans la mesure où il ne se rend pas compte du boucan qu’il fait quand il parle. Même si c’est difficile à évaluer, on peut penser que la surdité peut être source de stress chez le chien ou le chat, qui seront plus facilement surpris, et de dépression chez l’individu âgé, qui perdra là une source de stimulation… sachant que parfois, il n’en avait déjà plus beaucoup.

Que faire pour améliorer le quotidien d’un chien ou d’un chat sourd ? Déjà, il faut savoir qu’en général, ils compensent pas mal avec leurs autres sens. Après, ce seront des mesures de bon sens : ne pas les laisser s’aventurer hors des endroits qu’ils connaissent, à proximité d’une route, etc.

Et l’équilibre, dans tout ça ?

En général, on pense d’abord à l’oreille en tant qu’organe de l’audition, avec le tympan, la cochlée, le nerf auditif… mais il ne faudrait pas pour autant oublier l’oreille interne et le rôle qu’elle joue dans la perception de la position du corps dans l’espace. Une lésion des nerfs crâniens qui, on l’a vu, traversent la région, peut aussi avoir des conséquences.

On ne va pas passer en revue tous les troubles neurologiques en rapport avec les oreilles, mais on pourra dire un mot du syndrome de Claude-Brenard-Horner, qui associe une paupière supérieure qui tombe, un corps clignotant qui remonte, un œil qui recule (énophtalmie), et une pupille rétrécie (myosis). De nombreuses lésions dans la région du thorax, du cou et de la tête, peuvent provoquer ce syndrome, mais une atteinte de l’oreille moyenne, (par une otite, infectieuse ou non, un trauma, une tumeur…), en chatouillant le neurone qui passe à côté, en est une cause fréquente. Les symptômes disparaissent généralement si le problème initial (par exemple, une otite infectieuse), peut être résolu. Une chirurgie lourde de l’oreille, comme une exérèse du conduit auditif, ou une intervention sur les bulles tympaniques, peuvent également entraîner un syndrome de CBH, le plus souvent transitoire.

gauche : on constate que du côté gauche (là où l’oreille penche à cause de l’otite ; à comparer avec le côté droit), la paupière tombe, l’œil est plus enfoncé (énophtalmie), ce qui fait que le corps clignotant remonte (flèche), et la pupille est rétrécie (myosis).

Tout ce qui touche à l’oreille interne peut entraîner des troubles de l’équilibre avec tête penchée, chûtes… On pense en particulier à l’extension à l’oreille interne, à travers un tympan percé, des otites externes évoquées plus haut. Mais il existe aussi chez le chien âgé des syndromes vestibulaires idiopathiques, de cause inconnue. On laisse quelques instants notre vieux chien parfaitement normal, et on le retrouve cinq minutes après en train de tourner en rond toujours dans le même sens, perdant l’équilibre, avec la tête penchée et des mouvements anormaux des yeux (nystagmus). Une récupération est obtenue en quelques jours dans la plupart des cas (malheureusement pas toujours).